Voyager, c’est s’ouvrir au monde. Écrire, c’est s’ouvrir à soi. Être écrivain voyageur, c’est donc tenter d’unir ces deux mouvements : avancer vers l’extérieur tout en plongeant dans l’intérieur. Mais ce double élan pose une question délicate : comment trouver à la fois la discipline nécessaire pour écrire et l’inspiration qui nourrit les mots, quand on est en mouvement permanent ?

L’écrivain voyageur entre liberté et contrainte

Le voyage rime avec liberté : improviser son itinéraire, saisir l’occasion d’une rencontre, suivre son instinct. Mais l’écriture, elle, exige une part de régularité. Sans discipline, les pages restent vides.

Le défi pour l’auteur de livre en itinérance, c’est de concilier ces deux réalités : garder la souplesse du voyage tout en se fixant des cadres qui permettent d’avancer dans un projet littéraire.

Créer des rituels d’écriture en mouvement

La discipline commence par de petits rituels. Écrire chaque matin avant de reprendre la route, remplir quelques lignes le soir à l’auberge, profiter des temps d’attente (bus, train, aéroport) pour poser des mots.

Le voyage offre mille interstices que l’on peut transformer en moments créatifs. Ce ne sont pas des contraintes, mais des repères qui structurent l’itinérance.

Le carnet, compagnon indispensable

Tout récit de voyage commence par un carnet. C’est l’outil le plus simple, mais le plus précieux. Noter impressions, dialogues, paysages, émotions, même en vrac, permet de garder une matière brute.

Plus tard, cette matière devient la base d’un roman initiatique ou d’une autobiographie. Le carnet ne remplace pas l’écriture élaborée, mais il la nourrit. Il est le fil qui relie l’aventure vécue à l’aventure racontée.

Savoir écrire dans l’imperfection

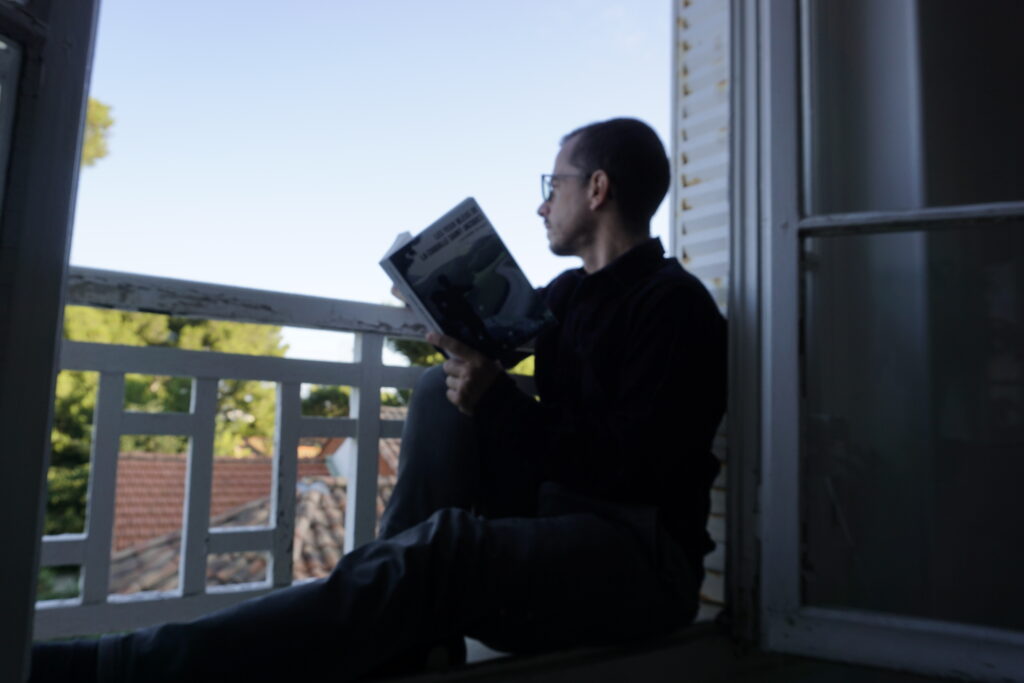

En voyage, il est rare d’avoir le confort d’un bureau, le calme d’une bibliothèque, ou même la certitude d’avoir du temps. L’écrivain voyageur doit accepter d’écrire dans l’imperfection : sur un coin de table, dans un train bondé, à la lumière d’une lampe frontale.

Ce lâcher-prise est une discipline en soi : ne pas attendre les conditions idéales, mais écrire quand c’est possible, avec ce qu’on a.

L’inspiration née du mouvement

Voyager, c’est plonger dans l’inconnu. Chaque rencontre, chaque paysage, chaque difficulté nourrit l’introspection et stimule la créativité. Là où la routine enferme, l’itinérance ouvre des fenêtres.

Le simple fait de marcher sur le Chemin de Compostelle, par exemple, apporte une matière infinie : les heures de silence, les échanges entre pèlerins, les villages traversés. L’inspiration se glisse dans le détail, et l’œil de l’écrivain apprend à la capter.

Observer pour écrire

L’inspiration ne vient pas toujours seule. Elle se cultive par l’attention. Regarder vraiment un lieu, écouter une conversation, sentir l’atmosphère d’un marché ou d’une auberge.

L’auteur de livre en voyage n’est pas seulement un passant. Il est un témoin. Son rôle est de capter ce que d’autres ne voient pas, et de le traduire en mots.

Trouver l’équilibre entre vivre et écrire

Le danger, pour l’écrivain voyageur, est de basculer trop d’un côté : vivre sans écrire, ou écrire sans vivre. Le premier mène à l’oubli, le second à la stérilité.

L’équilibre vient d’une règle simple : vivre d’abord, écrire ensuite. Ne pas chercher à tout consigner, mais choisir les moments qui résonnent. L’écriture gagne en profondeur quand elle laisse le temps de la digestion.

L’introspection comme source d’inspiration

Voyager confronte à l’autre, mais aussi à soi. Les longues marches, les temps d’attente, les solitudes imposées sont des occasions précieuses d’introspection. C’est souvent dans ces moments silencieux que naissent les idées les plus fortes.

Un roman initiatique ne se construit pas seulement à partir des paysages traversés. Il s’écrit surtout à partir des transformations intérieures vécues en chemin.

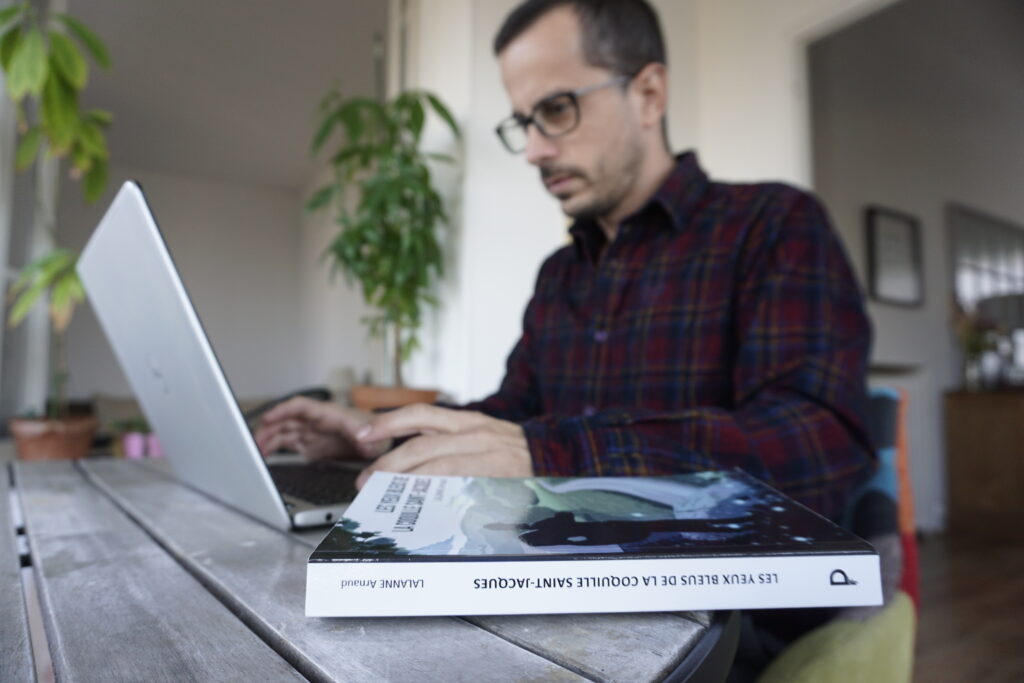

L’importance de relire en route

Écrire en voyage, ce n’est pas seulement accumuler des notes. C’est aussi relire régulièrement pour garder une cohérence. La relecture permet de voir apparaître des fils conducteurs, des thèmes récurrents, des intuitions qui méritent d’être approfondies.

C’est dans cette alternance entre accumulation et relecture que le récit trouve sa structure.

Conclusion : la marche comme école d’écriture

En tant qu’Arnaud Lalanne, écrivain voyageur, j’ai découvert que la discipline et l’inspiration ne sont pas opposées, mais complémentaires. La discipline, ce sont les rituels, les carnets, la persévérance. L’inspiration, c’est le mouvement, la rencontre, l’imprévu.

Écrire en voyage, c’est comme marcher : un pas après l’autre. Parfois laborieux, parfois lumineux, mais toujours dans le même élan vers l’avant. Et c’est ce mélange d’effort et de grâce qui fait naître une œuvre vivante, capable de toucher le lecteur.