Voyager, c’est accumuler des expériences. Écrire, c’est leur donner une forme qui peut toucher d’autres vies. Mais comment passer de l’aventure vécue à une œuvre littéraire ? Comment transformer un chemin parcouru, un carnet de notes ou une émotion fugace en un roman initiatique, un récit de voyage, ou une méditation universelle ?

C’est la question centrale de l’écrivain voyageur : comment raconter sans trahir, comment magnifier sans inventer, comment transmettre sans alourdir.

L’expérience brute : le matériau de base

Tout commence par l’expérience vécue. Une marche sur le Chemin de Compostelle, une rencontre dans un village isolé, une nuit à la belle étoile… Ces moments sont intenses, mais éphémères.

Pour l’auteur de livre, l’enjeu est de capturer ces instants. D’où l’importance du carnet de voyage, des notes rapides, des enregistrements vocaux. Ce matériau brut n’est pas encore une œuvre : c’est une graine qui doit être travaillée.

La distance nécessaire

Écrire trop vite, c’est risquer de rester dans le témoignage immédiat. Or, transformer l’aventure en récit demande une certaine distance. Il faut que les émotions se décantent, que les souvenirs se clarifient, que les sens retrouvent leur juste place.

Cette distance permet de choisir : tout ne mérite pas d’être raconté. L’art du récit de voyage consiste à sélectionner les scènes qui portent une signification plus large.

Du vécu au symbole

Un roman initiatique naît quand l’expérience personnelle se transforme en symbole universel. La pluie battante qui glace le pèlerin devient métaphore des épreuves de la vie. La rencontre d’un inconnu à l’auberge devient parabole de la solidarité humaine.

L’écrivain voyageur apprend à traduire le concret en signifiant. Ce passage du vécu au symbole est ce qui distingue un journal intime d’une œuvre littéraire.

Le rôle du style

Transformer une aventure en récit, c’est aussi une affaire de style. Le vocabulaire choisi, le rythme des phrases, la voix narrative façonnent l’expérience du lecteur.

Un texte sec et factuel informe, mais ne touche pas. Un texte trop lyrique perd en sincérité. Le juste équilibre se trouve dans une écriture fluide, incarnée, qui laisse place à la fois à la description et à l’introspection.

Intégrer l’introspection

Un récit sans introspection reste une chronique. Pour devenir un roman initiatique ou un texte méditatif, il doit intégrer une dimension intérieure.

Le marcheur qui décrit ses pas ne dit encore rien. Celui qui explique ce que ses pas ont réveillé en lui, ses doutes, ses révélations, son évolution, ouvre une porte au lecteur. L’aventure extérieure devient une aventure intérieure.

Le choix de la forme littéraire

L’expérience peut donner naissance à plusieurs formes :

- Le récit de voyage : fidèle, détaillé, ancré dans le réel.

- L’autobiographie : centrée sur l’auteur, sa trajectoire, ses blessures, ses métamorphoses.

- Le roman initiatique : plus universel, transformant l’expérience en fiction symbolique.

- Le recueil philosophique ou poétique : où l’aventure sert de point de départ à une réflexion plus large.

Chaque auteur de livre choisit la forme qui correspond le mieux à son intention.

L’aventure partagée par le dialogue

Les rencontres en voyage sont souvent des déclencheurs de récit. Une phrase échangée avec un pèlerin, un geste d’entraide, une histoire entendue autour d’un feu deviennent des éléments narratifs puissants.

Le rôle de l’écrivain est de capter ces dialogues, de les retranscrire avec authenticité, de leur donner la place qu’ils méritent dans l’histoire.

De l’expérience personnelle à la littérature française contemporaine

Aujourd’hui, la littérature de voyage en France ne se limite pas à la description géographique. Elle explore la solitude, la liberté, la crise existentielle, l’envie d’échapper à un quotidien saturé.

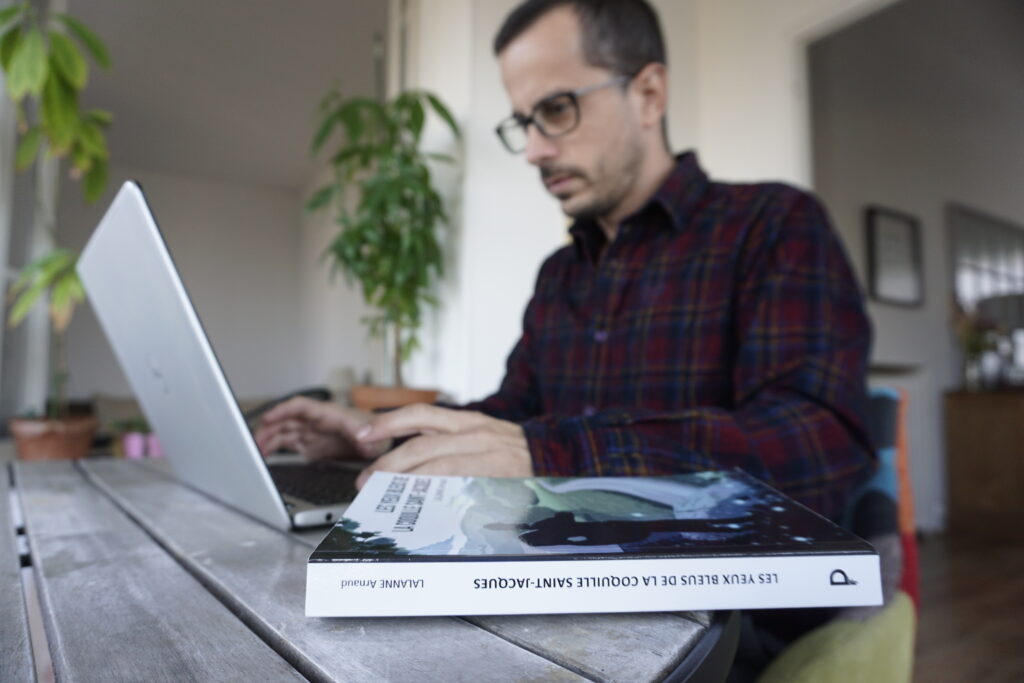

En tant qu’Arnaud Lalanne, écrivain voyageur, j’inscris mes livres dans cette lignée. Les Yeux bleus de la coquille Saint-Jacques part d’un pèlerinage réel, mais devient un roman initiatique universel. Kaika, né de mes voyages intérieurs, est un recueil poétique qui invite à ralentir, à respirer, à chercher un sens au-delà des frontières.

L’écriture comme seconde aventure

Écrire, c’est voyager autrement. Chaque phrase devient une étape, chaque chapitre une étape franchie, chaque livre un nouveau chemin. L’aventure ne s’achève pas à la frontière ou à la cathédrale : elle se prolonge dans les mots.

Cette écriture permet de partager. Car une aventure vécue seul reste incomplète. C’est en devenant récit qu’elle prend toute sa force, en touchant d’autres vies, en inspirant d’autres lecteurs.

Conclusion : du pas au mot

L’aventure humaine n’a de valeur universelle que lorsqu’elle devient partageable. Le rôle de l’écrivain voyageur est de donner forme à l’indicible, de transformer la poussière des chemins en encre, les émotions en mots, les expériences en littérature.

De l’expérience brute au roman initiatique, de la rencontre fortuite au récit symbolique, ce passage est une alchimie fragile, mais essentielle. C’est ce qui fait qu’un carnet de voyage se transforme en œuvre, qu’une marche devient une histoire, qu’une vie devient un livre.