La spiritualité, dans l’imaginaire collectif, est souvent associée à la gravité. On pense aux moines silencieux dans leurs monastères, aux yogis immobiles pendant des heures, aux sages qui méditent dans la solitude des montagnes. Comme si l’accès à la vérité intérieure passait nécessairement par le sérieux, la rigueur, et parfois même la souffrance.

Mais faut-il vraiment se charger d’austérité pour toucher la lumière ? Et si, au contraire, la véritable profondeur spirituelle se révélait dans la légèreté, le jeu, l’émerveillement, le rire ?

Cette idée peut sembler paradoxale. Pourtant, elle traverse de nombreuses traditions et résonne comme une évidence dès qu’on l’expérimente. Car la vie n’est pas seulement une épreuve à surmonter : elle est aussi une danse à savourer.

Le poids des quêtes spirituelles

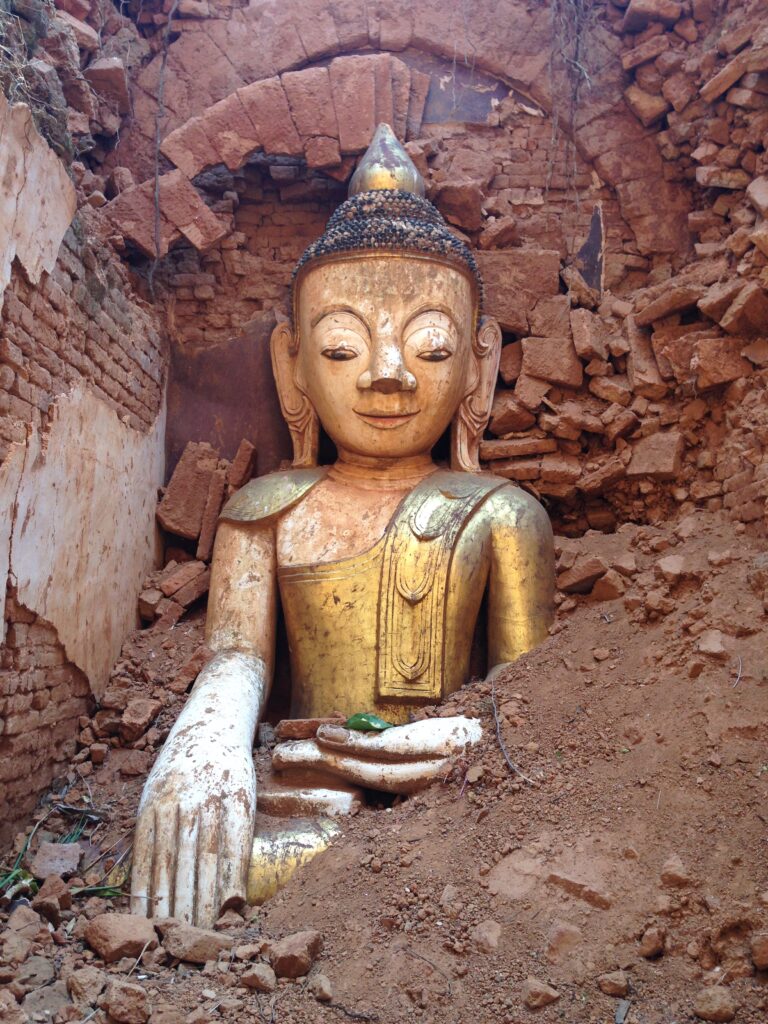

La quête spirituelle peut devenir un piège quand elle s’alourdit de symboles, de règles et de dogmes. Beaucoup de chercheurs, fascinés par les rites ou par des vérités figées, finissent par enfermer leur propre liberté intérieure dans une cage dorée.

La lourdeur naît souvent d’un excès de sérieux. Vouloir à tout prix « atteindre l’éveil » devient une nouvelle forme d’avidité. L’ego se déguise en chercheur spirituel et croit avancer, alors qu’il se fige dans des pratiques mécaniques.

On rencontre alors des personnes prisonnières de leur quête, obsédées par la pureté de leurs gestes, la rectitude de leur méditation, la fidélité à leur tradition. Leurs yeux brillent d’un feu intense, mais il manque à ce feu la douceur de la joie.

La légèreté comme chemin spirituel

La légèreté n’est pas de la superficialité. Elle est une qualité d’être, une manière de se tenir au monde sans le prendre comme un fardeau.

Un enfant qui rit en courant derrière un papillon est dans un état de présence totale. Son attention est pure, son cœur est ouvert, son corps est pleinement engagé. N’est-ce pas là une forme d’éveil ?

Rire, danser, chanter, jouer : ces gestes simples nous rapprochent de la vérité de l’instant. Ils dissolvent l’ego parce qu’ils nous ramènent à la spontanéité. Ils nous rappellent que la vie n’a pas besoin d’être conquise, mais accueillie.

Dans la légèreté, l’esprit se détend. Le mental cesse de tourner autour de ses propres obsessions. La joie devient alors une porte vers une conscience plus vaste.

Philosophie du jeu et de la joie

Le jeu n’est pas réservé à l’enfance. Il est une voie spirituelle en soi.

Dans le jeu, il n’y a pas de but utilitaire, pas de profit à tirer, pas de performance à accomplir. On joue pour le plaisir, pour la beauté du geste, pour le moment. Le jeu nous libère du poids du futur et des regrets du passé. Il nous installe dans le présent.

Les traditions orientales l’ont toujours pressenti. Dans le taoïsme, la sagesse consiste à suivre le courant, à « danser avec le Dao » plutôt qu’à le maîtriser. Dans le Zen, les maîtres enseignent la profondeur à travers des gestes simples et parfois des éclats de rire inattendus. Chez certains peuples chamaniques, le rire fait partie des rituels de guérison : il ouvre le cœur et chasse les énergies lourdes.

S’amuser, c’est accepter d’être vulnérable et spontané. C’est abandonner l’armure de sérieux derrière laquelle l’ego se protège. C’est oser vivre dans l’imprévisible. Et dans cet imprévisible, la lumière se révèle.

Quand la légèreté devient lumière

La légèreté n’est pas seulement une manière de vivre plus joyeusement. Elle devient une source de lumière intérieure.

Dans la joie pure, il n’y a plus d’attente. On ne cherche pas à obtenir un résultat. On laisse simplement la vie circuler à travers soi. Cette circulation fluide est une forme de lumière. Elle illumine l’instant, les visages, les rencontres.

Une personne légère rayonne. Non pas parce qu’elle impose sa sagesse, mais parce qu’elle incarne la vitalité même de l’existence. Elle montre qu’il est possible d’être profond sans être grave, intense sans être lourd.

Être léger, c’est être aligné. C’est marcher sur la terre avec sérieux dans le cœur, mais sans rigidité dans l’esprit.

La joie comme antidote au sérieux excessif

Il est facile de tomber dans le piège du sérieux excessif. L’esprit se tend, le corps se contracte, la recherche intérieure devient un effort permanent. On croit « travailler » sur soi, mais on s’épuise à force de vouloir être parfait.

La joie agit comme un antidote. Elle relâche la tension. Elle rappelle que la spiritualité n’est pas une conquête, mais une rencontre. Une rencontre avec la vie telle qu’elle est, avec ses beautés et ses imperfections.

La joie nous ramène au cœur. Elle nous sort des constructions mentales. Elle nous ramène à l’essentiel : respirer, sourire, partager, aimer.

Conclusion : une spiritualité vivante et joyeuse

La spiritualité, loin d’être une lourde discipline, peut être une célébration. Elle n’a pas vocation à nous éloigner du monde, mais à nous y plonger plus profondément.

Rire, s’amuser, danser, créer : autant de gestes qui honorent la vie. Ils ne fuient pas la profondeur, ils l’allègent. Ils rappellent que la lumière ne se trouve pas dans la gravité, mais dans la vitalité.

S’amuser, ce n’est pas trahir la quête intérieure. C’est au contraire l’accomplir, en découvrant que la lumière n’a pas besoin d’être cherchée au loin. Elle jaillit dans un éclat de rire, dans un jeu spontané, dans un instant partagé.

Kaika : quand la joie et la profondeur se rencontrent

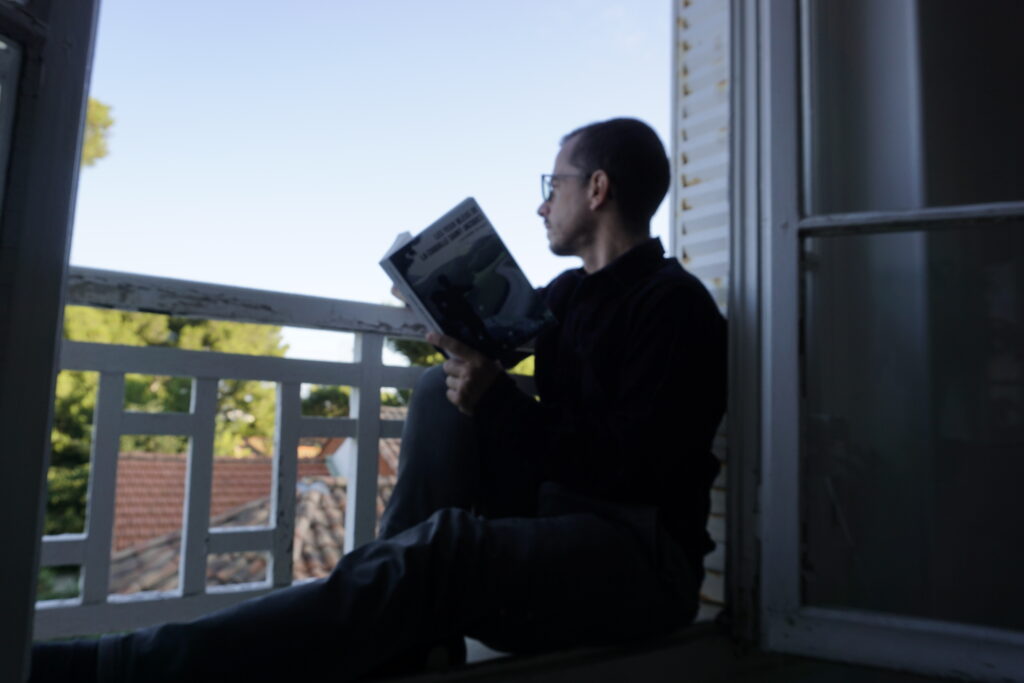

C’est exactement ce que j’ai voulu exprimer dans Kaika.

Ce recueil de textes philosophiques et poétiques n’est pas une suite d’enseignements figés, mais une invitation à vivre la spiritualité avec légèreté et intensité.

Dans ses pages, vous trouverez des méditations sur la vérité, le temps, la mort, mais aussi sur la joie, l’émerveillement, la simplicité. Kaika signifie « éclosion » en japonais. Et cette éclosion n’est pas celle d’une lourde révélation, mais celle d’une fleur qui s’ouvre à la lumière avec grâce et délicatesse.

Kaika rappelle que l’éveil n’est pas une montagne à gravir avec effort, mais une graine qui éclot quand les conditions de joie, de présence et de silence sont réunies.

Chaque texte est comme un éclat de rire qui se transforme en méditation, ou comme une danse qui devient prière.

Dans un monde souvent saturé de sérieux, Kaika propose un autre chemin : celui d’une profondeur joyeuse. Lire ce recueil, c’est accepter de sourire en même temps que de réfléchir, de se laisser toucher en même temps que de se questionner.

Si vous cherchez une lecture qui allie l’émerveillement à la réflexion, la simplicité à la profondeur, Kaika est une invitation à conjuguer la spiritualité avec la joie. Parce qu’au fond, s’amuser, c’est peut-être déjà prier.