Introduction — Qu’est-ce qu’un écrivain voyageur ?

Depuis l’aube des civilisations, les êtres humains se sont mis en marche pour comprendre le monde. Certains ont rapporté des épices, d’autres des cartes, mais quelques-uns sont revenus avec des mots. Ces hommes et ces femmes, que l’on nomme écrivain voyageur, n’ont pas seulement décrit des contrées lointaines : ils ont traduit l’expérience du déplacement en regard sur soi.

Être écrivain voyageur, c’est écrire à la croisée du dehors et du dedans. C’est transformer la route en miroir, et chaque horizon en question. Là où l’explorateur collecte, l’écrivain contemple. Il observe la diversité du monde, mais surtout la manière dont elle résonne en lui. Qu’il soit pèlerin, navigateur, nomade, reporter ou poète, il fait du voyage un art de vivre, une école de lucidité, une manière d’exister pleinement dans le mouvement.

La littérature de voyage a d’abord été celle de la découverte du monde : les premiers récits racontaient des routes, des peuples, des rivages. Puis, peu à peu, le regard s’est tourné vers l’intérieur : comprendre l’autre, c’est apprendre à se connaître soi-même. Ainsi, de Marco Polo à Nicolas Bouvier, du journal de Montaigne aux forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, le voyage est devenu un acte d’introspection autant qu’un déplacement géographique.

L’écrivain voyageur français incarne souvent cette dualité : curieux du monde, mais fidèle à une certaine idée de l’humanisme. De Chateaubriand à Jean-Christophe Rufin, en passant par Ella Maillart, Alexandra David-Néel ou Linda Bortoletto, tous ont fait de l’errance une voie d’éveil — mêlant aventure, philosophie et quête spirituelle.

Leur regard, à la fois sensible et lucide, relie les continents autant que les consciences.

Ce voyage à travers les siècles propose de suivre cette évolution, du premier témoin de l’Antiquité au marcheur contemporain. De parcourir les routes anciennes et les mers inconnues, les steppes et les déserts, mais aussi les pages de journaux intimes et les romans initiatiques. D’observer comment, siècle après siècle, les écrivains voyageurs ont redonné un sens au monde — jusqu’à faire du voyage une écriture, et de l’écriture, un voyage.

I. Les origines de la littérature de l’écrivain voyageur (Antiquité à XIIIᵉ siècle)

Bien avant que la géographie ne devienne une science, avant que les cartes ne tracent les contours des continents, les êtres humains marchaient déjà pour comprendre le monde. Ils suivaient le vent, les étoiles, les dieux. Ils cherchaient à saisir ce qui relie les lieux, les peuples, les destins. De ces voyages sont nés les premiers récits : textes sacrés, chroniques d’exploration, témoignages d’émerveillement. Ces écrivains sans le savoir furent les premiers écrivains voyageurs. Ils ne partaient pas pour conquérir, mais pour témoigner ; pas pour imposer une vision, mais pour relier.

1. Hérodote — Le témoin du monde connu

Cinq siècles avant notre ère, un Grec d’Halicarnasse quitte sa cité natale, curieux de comprendre les peuples qui vivent au-delà de la mer Égée. Il s’appelle Hérodote, et son nom deviendra synonyme d’un regard neuf sur le monde.

Hérodote parcourt l’Égypte, la Perse, la Babylonie, les cités grecques d’Asie Mineure. Au cours de ces voyages, il rencontre des marchands, des soldats, des prêtres. Dans les temples égyptiens, il s’étonne des rites funéraires. À Babylone, il décrit les jardins suspendus et les ziggourats. En Perse, il observe l’organisation politique et militaire d’un empire qu’aucun Grec n’avait approché d’aussi près.

Son œuvre, Les Histoires, n’est pas seulement une chronique : c’est une naissance du regard. Hérodote ne se contente pas de décrire : il cherche à comprendre. Il interroge les coutumes, compare les croyances, s’interroge sur la relativité des vérités. Là où d’autres voient la barbarie, il voit la différence. Il devient ainsi le père de la littérature de voyage, celui qui transforme la curiosité en philosophie.

Sa phrase célèbre résonne encore :

« Le monde est vaste, et nul n’a jamais épuisé sa diversité. »

Hérodote pose les bases de l’écrivain voyageur : le témoin du monde, celui qui marche non pour dominer, mais pour apprendre à regarder.

2. Pausanias — Le gardien de la mémoire

Plus de six siècles plus tard, un autre Grec reprend la route. Pausanias, lettré du IIᵉ siècle après J.-C., entreprend une exploration minutieuse de la Grèce. Il visite les sanctuaires de Delphes, les ruines de Sparte, les temples de l’Attique. De ses observations naît un livre monumental : Description de la Grèce.

Ce texte est une invitation au voyage dans le temps. Pausanias ne cherche pas la nouveauté, mais la trace. Il s’attarde sur les pierres, les statues, les légendes oubliées. Il décrit un pays où les dieux ont laissé leur empreinte. Son regard est celui d’un pèlerin autant que d’un écrivain : il marche pour retrouver la mémoire du monde.

Chaque page de son œuvre évoque la continuité entre le passé et le présent. À travers lui, le voyage devient une méditation sur l’héritage et la disparition. Il comprend que voyager, c’est aussi écouter ce que le silence des lieux a encore à dire. Ses mots dessinent une Grèce intérieure, faite de mystère et de nostalgie — celle des voyageurs contemplatifs, qui lisent le monde comme un poème.

3. Strabon — L’architecte du monde

Entre Hérodote et Pausanias se tient une autre figure majeure de l’Antiquité : Strabon. Né à Amasée, en Asie Mineure, il parcourt Rome, Alexandrie, l’Égypte et les rivages du Pont-Euxin. Son œuvre, La Géographie, en dix-sept volumes, est un monument.

Strabon rêve d’unir la terre entière dans une même vision. Il décrit les peuples, les climats, les paysages, les coutumes. Mais son génie ne réside pas dans la simple observation : il pense le monde comme un organisme vivant. Chaque région y est un membre, chaque civilisation, une voix. Son regard est un regard de synthèse, scientifique et poétique à la fois.

En reliant les données des explorateurs, les récits des soldats, les traditions locales, il crée la première carte narrative du monde. Son œuvre annonce déjà l’ère des voyageurs humanistes : ceux qui voient l’unité derrière la diversité. Strabon écrit pour comprendre comment l’homme habite la Terre — et comment la Terre, en retour, modèle l’homme.

4. Xuanzang — Le pèlerin de la sagesse

Au VIIᵉ siècle, loin des côtes méditerranéennes, un moine chinois quitte son monastère pour une quête sans retour. Son nom est Xuanzang, et son périple restera l’un des plus grands voyages spirituels de l’histoire.

Délaissant le confort des palais impériaux, il traverse les déserts du Taklamakan, gravit l’Himalaya, franchit les fleuves sacrés de l’Inde. Son objectif : retrouver les textes originaux du Bouddha et rétablir la pureté de l’enseignement.

Son périple dure dix-sept ans, sur près de vingt-cinq mille kilomètres.

De retour à Chang’an, Xuanzang consacre le reste de sa vie à la traduction des sutras bouddhistes. Mais son récit, Le Voyage en Occident, est bien plus qu’un document religieux : c’est un chef-d’œuvre de littérature de voyage. Il y décrit les montagnes comme des êtres vivants, les royaumes comme des miroirs de l’âme. Chaque épreuve est une métaphore de la purification intérieure. Marcher devient un acte de prière, une ascèse, une forme de méditation active.

Dans sa plume, le voyage devient voie d’éveil. Xuanzang incarne la figure du marcheur spirituel : celui pour qui chaque pas rapproche du silence intérieur.

5. Nasir Khusraw — Le chercheur de lumière

Quelques siècles plus tard, en Perse, un poète s’éveille en pleine nuit d’un rêve troublant. Une voix lui dit : “Ne bois plus le vin du monde, cherche la clarté de ton esprit.” Ce poète s’appelle Nasir Khusraw. Le lendemain, il quitte tout — fortune, maison, statut — et entreprend une marche vers la Mecque.

Son périple dure sept ans. Il traverse les montagnes d’Iran, les plaines d’Irak, les déserts d’Arabie, les cités d’Égypte. De cette traversée naît le Safarnama, un livre à la fois géographique et mystique.

Nasir Khusraw observe les paysages avec l’œil d’un philosophe. Chaque lieu est pour lui un symbole : les montagnes représentent l’effort, les déserts la purification, la mer la vastitude du divin. Son voyage devient un poème spirituel. Il marche pour se libérer de l’illusion du monde, pour retrouver la lumière intérieure.

Dans ses écrits, on retrouve l’essence même de la littérature de voyage spirituelle : la route comme miroir du destin.

6. Ibn Jubayr — Le pèlerin humaniste

Un siècle plus tard, un autre pèlerin andalou, Ibn Jubayr, entreprend le même chemin. Fonctionnaire à la cour de Grenade, il quitte l’Espagne musulmane en 1183 pour accomplir le pèlerinage à La Mecque.

Son voyage le mène à travers l’Égypte, la Syrie, l’Irak, l’Arabie. Il traverse les mers, décrit les cités, les marchés, les mosquées, les visages. Mais plus encore que le décor, ce sont les émotions qu’il peint. Son livre, La Rihla, est un chef-d’œuvre de la littérature arabe : un récit de voyage profondément humain.

Ibn Jubayr s’émerveille des peuples, compatit aux souffrances, célèbre la beauté du monde. Sa plume allie ferveur et tolérance. Il prône la connaissance mutuelle, la paix entre les croyances, la curiosité face à la différence. Son regard ouvre la voie aux grands voyageurs humanistes : ceux pour qui comprendre l’autre, c’est déjà prier.

7. Marco Polo — Le rêve d’Orient

À la fin du XIIIᵉ siècle, l’Europe découvre la Chine à travers les yeux d’un marchand vénitien : Marco Polo. Fils d’une famille de commerçants, il embarque à dix-sept ans avec son père et son oncle pour un voyage de plus de vingt-quatre ans à travers l’Asie.

Il traverse la Perse, l’Afghanistan, le Tibet, la Mongolie, et atteint la cour du grand Kubilaï Khan, empereur de Chine. Devenu son envoyé, il parcourt l’empire pendant des années, observant ses coutumes, ses richesses, ses inventions.

À son retour en Europe, fait prisonnier à Gênes, il dicte à son compagnon de cellule son récit : Le Devisement du monde. Ce livre bouleverse la vision occidentale. Il révèle des villes d’or, des royaumes inconnus, des cultures raffinées et tolérantes.

Mais au-delà des merveilles, on sent dans son écriture un émerveillement sincère, une forme de respect. Marco Polo regarde sans hiérarchie : il raconte pour partager. Il ne juge pas, il contemple. Son regard mêle réalisme et poésie, rigueur marchande et fascination mystique.

Il inaugure ainsi une nouvelle ère de la littérature de voyage : celle où l’aventure devient narration, et la narration, transmission.

8. Héritage des origines des écrivains voyageurs

De l’Antiquité à la fin du XIIIᵉ siècle, ces pionniers ont façonné la conscience du monde. Ils ont tracé les premières lignes de ce qu’on appellera plus tard la littérature de voyage. Chacun d’eux, à sa manière, a fait de l’exploration une quête intérieure.

Hérodote a posé la curiosité comme moteur du voyage.

Pausanias a enseigné le respect de la mémoire.

Strabon a fait du monde une carte de pensée.

Xuanzang a révélé la spiritualité du déplacement.

Nasir Khusraw a fait du chemin une ascèse.

Ibn Jubayr a relié la foi et la tolérance.

Marco Polo a transformé la route en récit universel.

Leur legs est immense. Ils ont montré que voyager, c’est regarder autrement ; que l’autre n’est pas un étranger, mais un miroir. Dans leurs pas se dessine la vocation de tout écrivain voyageur : traduire le monde en émotion, et l’émotion en connaissance.

II. L’écrivain voyageur sur les grandes routes médiévales (XIVᵉ – XVᵉ siècle)

Au cours du Moyen Âge, le voyage se transforme. Les routes commerciales et maritimes se développent, les échanges entre Orient et Occident s’intensifient, et la curiosité pour l’ailleurs s’affirme. Les grandes expéditions ne sont plus seulement religieuses : elles deviennent aussi politiques, scientifiques ou diplomatiques. Le voyageur du XIVᵉ et du XVᵉ siècle n’est plus un simple pèlerin. Il devient un observateur, un chroniqueur, un témoin de l’expansion du monde.

Les récits de cette période témoignent d’une transition historique : le passage d’un monde clos, centré sur la foi, à un monde ouvert, fondé sur la découverte et l’observation.

Le regard du voyageur devient plus méthodique, plus descriptif. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les figures majeures de l’écrivain voyageur médiéval : Ibn Battûta, Jean de Mandeville et Zheng He.

1. Ibn Battûta — L’écrivain voyageur témoin du monde musulman médiéval

Né à Tanger en 1304, Ibn Battûta appartient à une famille de juristes. En 1325, à l’âge de vingt et un ans, il quitte le Maroc pour accomplir le pèlerinage à La Mecque. Ce qui devait durer un an se transforme en un périple de près de trente ans. Son voyage couvre environ 120 000 kilomètres, soit trois fois le tour de la Terre.

Ibn Battûta traverse l’Afrique du Nord, la péninsule arabique, l’Asie mineure, la Perse, l’Inde, la Chine, l’Asie centrale et même certaines régions d’Afrique subsaharienne. Partout, il observe les sociétés musulmanes, mais aussi les royaumes non islamiques qu’il rencontre.

De retour à Fès en 1354, il dicte le récit de ses voyages, La Rihla (“le voyage”), à un secrétaire, Ibn Juzayy. L’ouvrage, à la fois géographique, ethnographique et spirituel, décrit avec précision les coutumes, les systèmes politiques, les institutions religieuses et les pratiques culturelles.

Le texte offre une vision globale du monde islamique médiéval. On y trouve des observations sur l’enseignement, la justice, la condition des femmes, le commerce ou encore les échanges intellectuels. Son regard est celui d’un érudit, attentif à la diversité des pratiques et à la cohésion du monde musulman à travers la foi.

Ibn Battûta représente une rupture avec la tradition des pèlerinages strictement religieux :

il écrit pour comprendre et transmettre. Son œuvre marque la naissance d’un voyage documentaire où le regard devient outil de connaissance.

2. Jean de Mandeville — Le voyage entre réalité et imaginaire

Vers le milieu du XIVᵉ siècle apparaît un autre nom : Jean de Mandeville. Son ouvrage, Voyages autour du monde, rédigé vers 1356, devient rapidement l’un des textes les plus diffusés de l’Europe médiévale. Il est traduit en plusieurs langues et recopié dans des centaines de manuscrits.

Le contenu du livre mêle des éléments réels, inspirés de récits de pèlerinages et de chroniques orientales, à des passages relevant du merveilleux. Mandeville prétend avoir voyagé en Égypte, en Perse, en Inde, en Chine et dans les royaumes mythiques de l’Orient. Il décrit des peuples fabuleux, des terres sans soleil et des créatures hybrides.

Longtemps considéré comme un récit mensonger, Le Livre des merveilles du monde trouve aujourd’hui une autre lecture. Il témoigne de l’imaginaire géographique de l’Europe du XIVᵉ siècle, période où la carte du monde restait partielle et où le merveilleux complétait le manque de données.

Jean de Mandeville ne fut peut-être jamais un voyageur réel, mais son texte a influencé la perception de l’ailleurs pour des générations de lecteurs européens. Il marque la transition entre la tradition religieuse du voyage et la littérature de l’exploration. Son récit participe à l’élargissement de l’horizon mental de l’Europe à la veille des grandes découvertes.

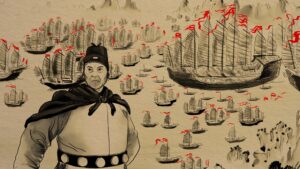

3. Zheng He — L’expansion maritime de la Chine

À la même époque, en Orient, la Chine des Ming connaît une phase d’expansion sans précédent. Sous le règne de l’empereur Yongle (début XVe siècle), la cour impériale finance une série d’expéditions navales de grande envergure.

Elles sont confiées à Zheng He, amiral d’origine musulmane, né dans le Yunnan vers 1371.

Entre 1405 et 1433, Zheng He dirige sept grandes missions maritimes à la tête de flottes impressionnantes : plus de 300 navires et près de 30 000 hommes. Ces expéditions relient la Chine à l’Inde, à Ceylan, à la péninsule Arabique et jusqu’aux côtes de l’Afrique orientale.

Contrairement aux explorations européennes ultérieures, les voyages de Zheng He ne poursuivent pas d’objectifs de conquête. Ils visent à établir des relations diplomatiques, à renforcer le prestige de la dynastie Ming et à développer les échanges commerciaux.

Les récits de ses scribes rapportent des échanges d’ambassadeurs, des dons d’animaux exotiques, des alliances avec des royaumes d’Asie du Sud-Est.

Zheng He incarne une vision pacifique et ordonnée du voyage : la mer n’est pas un territoire à dominer, mais un espace de circulation culturelle.

Son œuvre, bien que rédigée par d’autres, montre la dimension politique du voyage médiéval : le déplacement devient un instrument de diplomatie, un moyen de relier les mondes sans les soumettre.

4. Christine de Pizan — Le voyage intellectuel

Au XVe siècle, en Europe, l’idée du voyage se double d’une exploration de la pensée. Christine de Pizan, née à Venise en 1364 et installée en France, est la première femme de lettres à vivre de son écriture. Dans Le Chemin de longue étude (1403), elle imagine un voyage allégorique à travers les terres de la connaissance, guidée par Raison, Droit et Justice.

Si Christine ne voyage pas physiquement, son œuvre transpose les valeurs du déplacement dans le domaine de la réflexion. Elle symbolise la migration intellectuelle : franchir les limites imposées à la pensée féminine, accéder aux savoirs, parcourir les territoires de la connaissance.

Ce type de voyage intérieur préfigure la tradition des écrivains voyageurs pour qui l’observation du monde extérieur s’accompagne d’une recherche intérieure. Christine de Pizan occupe ainsi une place singulière : elle représente la dimension intellectuelle et spirituelle du voyage médiéval.

5. L’héritage des écrivains voyageurs médiévaux

Le Moyen Âge marque une étape charnière dans l’histoire de la littérature de voyage. Les écrivains voyageurs ne sont plus de simples pèlerins ; ils deviennent témoins du monde. Leur regard s’élargit : ils s’intéressent à la géographie, aux cultures, aux modes de vie, aux structures politiques.

Trois formes principales émergent :

- Le voyage d’observation, incarné par Ibn Battûta, fondé sur la description et la comparaison.

- Le voyage imaginaire, popularisé par Mandeville, où le merveilleux complète l’inconnu.

- Le voyage diplomatique, avec Zheng He, symbole d’un monde déjà globalisé.

Leur point commun est l’ouverture : ces écrivains voyageurs médiévaux ont contribué à désenclaver la pensée.

Ils ont préparé la transition vers la Renaissance, époque où le voyage deviendra un véritable instrument de connaissance scientifique et philosophique.

Leurs textes, qu’ils soient réels ou fictifs, posent les fondations d’une idée essentielle : Voyager, c’est observer, relier et transmettre.

III. L’écrivain voyageur à l’âge des découvertes et l’humanisme (XVIᵉ – XVIIᵉ siècle)

Entre le XVIᵉ et le XVIIᵉ siècle, le monde change de dimension. L’Europe sort du Moyen Âge et découvre l’immensité du globe. Les grandes expéditions maritimes bouleversent la perception de la Terre : Christophe Colomb atteint les Amériques, Vasco de Gama relie l’Europe à l’Inde, Magellan accomplit le premier tour du monde. Dans ce contexte, l’écrivain voyageur n’est plus seulement un pèlerin ou un diplomate : il devient observateur du réel, analyste des civilisations et parfois philosophe du mouvement. Les récits de cette époque inaugurent une littérature qui allie curiosité scientifique, observation ethnographique et interrogation morale.

C’est l’âge où le voyage cesse d’être un mythe pour devenir un savoir empirique. L’écriture s’y fait plus précise, plus structurée, mais aussi plus réflexive : on ne se contente plus de décrire, on cherche à comprendre.

1. Michel de Montaigne — Le voyage comme expérience de soi

En 1580, Michel de Montaigne, philosophe et homme politique, quitte sa tour du Périgord pour un long périple à travers la France, la Suisse, l’Allemagne et l’Italie. Il n’est ni explorateur ni missionnaire, mais un homme en quête d’observation et de repos.

Son Journal de voyage en Italie n’a rien d’un récit d’aventure : il s’agit d’un document d’une grande précision, écrit au fil des jours, relatant les routes empruntées, les coutumes, les langues, les institutions. Montaigne y note tout : les prix, les repas, les coutumes locales, les paysages, la santé des habitants. Mais au-delà de ces détails, on perçoit une approche nouvelle du voyage.

Pour lui, voyager, c’est se confronter à la diversité. Il écrit : « Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages : que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche. » Le voyage devient une école de relativisme : Montaigne observe les différences pour mieux comprendre l’universalité humaine. Son regard est empirique, lucide, dépouillé de jugement moral. Il inaugure la tradition du voyage introspectif, celui où la route devient un miroir.

Dans la littérature française, Montaigne est le premier à unir écriture, observation et conscience individuelle, fondant ainsi la lignée des écrivains voyageurs humanistes.

2. Jean Chardin — L’observateur du monde persan

Un siècle plus tard, Jean Chardin, né à Paris en 1643, s’impose comme l’un des plus grands voyageurs français de son temps. Issu d’une famille de joailliers, il part à vingt ans pour la Perse afin d’y commercer. Mais son regard dépasse vite les affaires. Entre 1665 et 1677, il parcourt la Perse, la Géorgie, l’Inde et l’Empire ottoman.

Son œuvre majeure, Voyages en Perse et autres lieux de l’Orient, est un monument d’observation. Il décrit avec précision la société perse, ses institutions, ses coutumes, son art, son urbanisme, sa diplomatie. Ses descriptions sont si détaillées que les historiens modernes les considèrent comme une source ethnographique de premier plan.

Chardin ne juge pas : il compare. Il admire la rigueur administrative des Perses, leur hospitalité, leur sens du commerce. Son écriture, claire et méthodique, se distingue par son objectivité. C’est une rupture majeure avec la tradition exotique : Chardin écrit non pour fasciner, mais pour informer.

Il représente la naissance du voyageur scientifique et diplomatique. Son œuvre inspire Voltaire, Montesquieu, Rousseau et fonde une tradition française d’écriture du voyage fondée sur l’observation méthodique.

3. Matteo Ricci — Le missionnaire du dialogue

Dans le même siècle, un autre nom illustre le lien entre exploration et connaissance : Matteo Ricci, jésuite italien né en 1552. Envoyé par la Compagnie de Jésus en Chine, il s’y installe en 1583 et y reste jusqu’à sa mort en 1610. Contrairement à la plupart des missionnaires, Ricci adopte une démarche d’intégration culturelle.

Il apprend le chinois, s’habille en lettré confucéen, adopte les codes intellectuels du pays. Son but n’est pas de convertir par la force, mais de dialoguer par le savoir. Son ouvrage, De l’amitié, écrit en chinois, et ses Lettres de Chine décrivent la société chinoise avec respect et admiration.

Il souligne la rationalité du confucianisme, la rigueur des examens impériaux, l’organisation sociale. Ricci introduit en Europe les premières cartes exactes de la Chine et en Chine les concepts de la géographie européenne. Son œuvre illustre la rencontre pacifique entre deux civilisations.

Matteo Ricci est un écrivain voyageur humaniste avant l’heure : sa plume met en avant la compréhension mutuelle et la tolérance. Il démontre que le voyage peut être un acte diplomatique et intellectuel, non une entreprise de domination.

4. François Bernier — Le médecin philosophe

Contemporain de Chardin, François Bernier (1620–1688) est un médecin et philosophe français qui voyage pendant près de vingt ans en Asie. Il accompagne le philosophe Gassendi, puis se rend en Égypte, en Arabie, en Perse et surtout en Inde, où il devient médecin du Grand Moghol Aurangzeb.

Son œuvre principale, Voyages de François Bernier contenant la description des États du Grand Mogol, publiée en 1670, est un texte majeur du XVIIᵉ siècle. Bernier y décrit la cour moghole, les mœurs, la médecine, l’organisation politique et les débats religieux.

Ce qui distingue Bernier est sa formation scientifique et philosophique. Il applique au voyage la méthode empirique de son époque : observer, mesurer, décrire avec rigueur. Son ton est modéré, précis, et parfois critique. Il aborde les questions de tolérance, de liberté religieuse, de justice sociale.

Ses écrits influencent les philosophes des Lumières, notamment Voltaire et Diderot, qui voient en lui un modèle d’observateur rationnel. Il incarne l’un des premiers voyageurs modernes, alliant science, philosophie et témoignage direct.

5. Maria Sibylla Merian — La naturaliste pionnière

À la fin du XVIIᵉ siècle, une femme s’impose dans un domaine jusqu’alors réservé aux hommes : la science du vivant. Maria Sibylla Merian, née à Francfort en 1647, est peintre, naturaliste et exploratrice. En 1699, elle quitte Amsterdam pour une expédition audacieuse au Suriname, en Amérique du Sud, afin d’étudier la faune et la flore tropicales.

Pendant deux ans, elle observe, dessine et décrit les insectes, les plantes, les cycles de métamorphose. Son œuvre, Metamorphosis Insectorum Surinamensium (1705), mêle observation scientifique et illustration artistique. Elle y combine la précision d’un naturaliste et la sensibilité d’un écrivain.

Merian est l’une des premières Européennes à entreprendre un voyage d’exploration scientifique indépendante. Elle incarne la naissance du regard écologique dans la littérature de voyage : un regard attentif, méthodique, respectueux du vivant. Son travail influencera Linné et les naturalistes du siècle des Lumières. Son approche annonce déjà la figure de l’écrivain voyageur naturaliste, qui écrit pour documenter la complexité du monde.

6. Héritage de la période humaniste

L’âge des découvertes marque une transformation fondamentale du rapport au voyage. Les écrivains voyageurs ne se contentent plus de raconter leurs périples : ils analysent, comparent, questionnent. L’observation devient un instrument de pensée.

Trois courants principaux émergent : le voyage humaniste, initié par Montaigne, centré sur la connaissance de soi et la relativité des cultures ; le voyage scientifique et diplomatique, représenté par Chardin, Ricci et Bernier, fondé sur l’observation, la mesure et la comparaison ; et le voyage naturaliste, incarné par Maria Sibylla Merian, orienté vers la connaissance du vivant.

Ces écrivains voyageurs posent les fondations intellectuelles de la modernité. Leur regard transforme le monde en champ d’étude, et le voyage en méthode de connaissance. Leurs récits ne cherchent plus seulement à émerveiller : ils cherchent à comprendre, à expliquer, à relier.

IV. L’écrivain voyageur des Lumières au Romantisme (XVIIIᵉ – XIXᵉ siècle)

Au XVIIIᵉ siècle, la curiosité du monde devient un moteur intellectuel. Le voyage cesse d’être réservé aux missionnaires ou aux explorateurs pour devenir un champ d’observation scientifique, politique et moral. Le siècle des Lumières s’ouvre sur le désir de comprendre, de comparer, de remettre en cause les certitudes. Voyager, c’est étudier les peuples, les climats, les systèmes politiques et les croyances, afin de mieux cerner la condition humaine.

Au XIXᵉ siècle, le regard change à nouveau : l’émotion supplante la raison. Le romantisme fait du voyage une quête spirituelle, une échappée poétique, une recherche de soi à travers les paysages. De la découverte scientifique à l’introspection, le voyage devient une écriture du monde autant qu’une écriture de l’âme.

1. Louis-Antoine de Bougainville — L’exploration scientifique et la découverte du monde

Officier de marine et savant éclairé, Louis-Antoine de Bougainville (1729–1811) incarne l’esprit du siècle des Lumières. En 1766, il entreprend un voyage autour du monde à bord de la frégate La Boudeuse, accompagné de naturalistes et de dessinateurs. Son récit, Voyage autour du monde (1771), témoigne d’un souci d’exactitude scientifique et d’une curiosité universelle.

Bougainville observe les côtes, les populations, les climats, les ressources naturelles. Il note les pratiques sociales et religieuses des peuples qu’il rencontre, notamment à Tahiti, dont il dresse une vision idéalisée. Cette image de « paradis naturel » inspirera Jean-Jacques Rousseau et les philosophes du XVIIIᵉ siècle.

Son œuvre n’est pas seulement un rapport d’expédition : c’est une réflexion sur la nature humaine. Derrière la précision du navigateur se profile le regard du philosophe. Bougainville questionne la civilisation, la liberté, la morale, les rapports entre nature et culture. En observant l’autre, il interroge la société européenne elle-même.

Le Voyage autour du monde inaugure une écriture nouvelle : celle du voyage comme expérience intellectuelle, à la fois scientifique, poétique et politique.

2. Alexander von Humboldt — Le fondateur de la géographie moderne

Contemporain de Bougainville, Alexander von Humboldt (1769–1859) pousse la curiosité scientifique à son apogée. Savant, explorateur et écrivain prussien, il voyage en Amérique du Sud entre 1799 et 1804 avec Aimé Bonpland. Ensemble, ils parcourent les Andes, l’Orénoque, le Mexique et Cuba.

Son œuvre monumentale, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, mêle science, observation et émerveillement. Humboldt ne se contente pas de mesurer ou de cartographier : il décrit les sensations, les lumières, les sons, les odeurs. Il relie les phénomènes naturels entre eux, jetant les bases de l’écologie moderne.

Son approche est holistique : le monde forme un tout cohérent, où chaque élément — végétal, minéral, humain — s’inscrit dans un système global. Son influence sur la littérature de voyage est immense. Chateaubriand, Darwin et même Thoreau s’inspireront de lui.

Avec Humboldt, le voyage devient une méthode de compréhension du vivant. Il fait de l’écrivain voyageur un passeur entre science et poésie, entre observation et contemplation.

3. François-René de Chateaubriand — Le voyage comme révélation spirituelle

Avec Chateaubriand (1768–1848), le voyage s’enracine dans la sensibilité romantique. En 1791, fuyant la Révolution française, il part pour l’Amérique et découvre les rives du Mississippi. Cette expérience marquera profondément son œuvre.

Dans Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), il retrace son pèlerinage en Terre sainte avec une écriture à la fois lyrique et introspective. Chaque paysage devient miroir d’une émotion, chaque ruine un symbole de la foi et du destin humain. Le voyage n’est plus un simple déplacement : il devient une méditation sur le sens de l’existence.

Chateaubriand fonde le modèle du voyageur romantique : solitaire, contemplatif, en quête d’absolu. Il fait du voyage une forme de prière, un dialogue entre l’homme et la nature. Son style mêle descriptions grandioses et confessions intérieures, transformant la littérature de voyage en expérience spirituelle.

Son influence sur les écrivains voyageurs du XIXᵉ siècle est immense : Nerval, Lamartine, Loti, Segalen ou encore Tesson lui doivent cette idée que voyager, c’est avant tout chercher en soi ce qui échappe au monde.

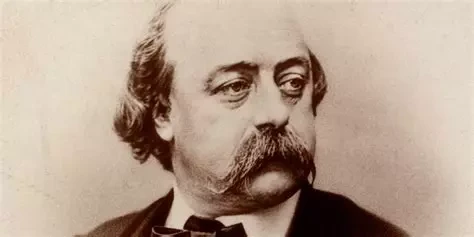

4. Gustave Flaubert — Le regard désenchanté du voyageur moderne

Au milieu du XIXᵉ siècle, le voyage change de ton. Gustave Flaubert (1821–1880), connu pour son exigence stylistique, quitte la France en 1849 pour un long périple en Orient avec son ami Maxime Du Camp. Ensemble, ils traversent l’Égypte, la Palestine, la Syrie et la Turquie.

Son Voyage en Orient est à la fois un carnet d’observations et un exutoire à la mélancolie. Loin des visions idéalisées de Chateaubriand, Flaubert décrit avec réalisme et parfois ironie la vie quotidienne des peuples rencontrés. Il note les contrastes entre la beauté des paysages et la misère des villes, entre la spiritualité et la trivialité du réel.

Pour Flaubert, le voyage n’est plus une quête de foi, mais une épreuve de lucidité. L’ailleurs ne console pas : il révèle la vacuité du rêve exotique. Son écriture, précise et distanciée, anticipe le regard désabusé du voyageur moderne.

Flaubert incarne une rupture : celle d’un siècle où la littérature de voyage bascule du sacré vers le sceptique. Le monde n’est plus un mystère à déchiffrer, mais un miroir impitoyable de nos illusions.

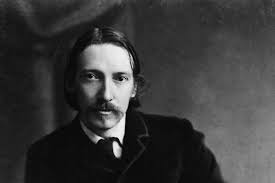

5. Robert Louis Stevenson — Le vagabond poétique

À la fin du XIXᵉ siècle, Robert Louis Stevenson (1850–1894) incarne une autre forme d’errance : celle du voyage intérieur et poétique. En 1878, il parcourt à pied les Cévennes avec un âne, voyage dont il tire Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879). Loin des expéditions lointaines, ce récit célèbre la lenteur, la solitude et la simplicité.

Stevenson voyage sans gloire ni conquête. Il écrit pour vivre et comprendre le mouvement, pour trouver la liberté dans la marche. Plus tard, malade, il s’installe aux îles Samoa, où il finit sa vie parmi les habitants, qu’il considère comme une seconde famille.

Son œuvre, entre journal et roman, fait du voyage une expérience de fraternité. Son ton chaleureux, sa sincérité et sa curiosité font de lui un précurseur du slow travel avant l’heure. Il influence toute une génération d’écrivains voyageurs sensibles à la nature et à la condition humaine.

Chez Stevenson, le voyage devient un art de vivre : une façon d’être au monde sans le posséder.

6. Mary Kingsley — L’exploratrice britannique

Contemporaine de Stevenson, Mary Kingsley (1862–1900) bouleverse les codes de son époque. À une époque où les femmes voyagent rarement seules, elle part explorer l’Afrique de l’Ouest. Entre 1893 et 1895, elle remonte les fleuves du Gabon, traverse les forêts équatoriales et vit parmi les populations locales.

Son livre Voyages en Afrique de l’Ouest (1897) témoigne d’un regard singulier : ni condescendant, ni sensationnaliste. Kingsley décrit les peuples qu’elle rencontre avec respect et humour. Elle critique les préjugés coloniaux et remet en question la supériorité européenne.

Son écriture, claire et vivante, révèle une personnalité indépendante et courageuse. Elle meurt jeune, en 1900, lors d’une mission médicale en Afrique du Sud.

Mary Kingsley incarne une figure pionnière de la femme écrivain voyageuse : libre, observatrice, profondément humaine. Elle ouvre la voie à d’autres exploratrices du XXᵉ siècle comme Alexandra David-Néel ou Ella Maillart.

7. Héritage du romantisme et des Lumières

Du XVIIIᵉ au XIXᵉ siècle, l’écrivain voyageur devient témoin et philosophe. Les Lumières en font un observateur du réel ; le romantisme en fait un poète de l’âme. Ensemble, ils transforment la littérature de voyage en un genre à part entière : à la fois documentaire, artistique et spirituel.

Bougainville et Humboldt inaugurent la rigueur scientifique ; Chateaubriand et Flaubert en explorent la profondeur intérieure ; Stevenson et Kingsley en ouvrent les horizons humains. Tous partagent une même conviction : le voyage est un outil de connaissance, mais aussi une manière d’être au monde.

Ces deux siècles posent les fondations de la modernité littéraire. Le voyage devient une métaphore de la conscience : comprendre le monde, c’est apprendre à se comprendre soi-même.

V. L’écrivain voyageur du reportage à l’anthropologie (XXᵉ siècle)

Au XXᵉ siècle, le monde se contracte. Les empires s’effondrent, les guerres redessinent les frontières, les moyens de transport abolissent les distances. Le voyage cesse d’être une aventure réservée à quelques explorateurs : il devient accessible, mais aussi plus complexe. L’écrivain voyageur doit désormais trouver une nouvelle voie pour raconter un monde que l’on croit connaître.

La littérature de voyage se réinvente : elle s’éloigne de la conquête pour s’approcher de la compréhension. Le ton devient plus introspectif, le regard plus lucide. Le voyageur du XXᵉ siècle n’observe pas seulement l’autre : il interroge sa propre civilisation. Il devient journaliste, ethnologue, poète ou philosophe. Le monde est encore vaste, mais la vraie découverte est intérieure.

1. Alexandra David-Néel — L’exploratrice de l’esprit

Née à Paris en 1868, Alexandra David-Néel consacre sa vie à l’exploration et à la quête spirituelle. Féministe avant l’heure, orientaliste, écrivaine et chanteuse d’opéra, elle parcourt l’Asie à une époque où les femmes n’ont que rarement accès au voyage.

Entre 1911 et 1924, elle séjourne longuement en Inde, au Sikkim, au Népal et surtout au Tibet, où elle parvient à pénétrer Lhassa, alors interdite aux étrangers. Son œuvre, Voyage d’une Parisienne à Lhassa (1927), fait sensation.

Son écriture, à la fois précise et mystique, témoigne d’une profonde compréhension des philosophies orientales. Elle y décrit les pratiques bouddhistes, les rites, les ermitages et les paysages tibétains avec une sincérité rare. Pour elle, le voyage n’est pas une conquête mais une initiation spirituelle.

Alexandra David-Néel incarne une rupture : celle du voyage vécu comme transformation intérieure. Elle ne cherche pas l’exotisme, mais la connaissance du soi universel. Ses écrits influenceront de nombreux auteurs et chercheurs, dont Ella Maillart et Nicolas Bouvier.

2. Ella Maillart — La route comme école de liberté

Née à Genève en 1903, Ella Maillart est l’une des grandes figures du voyage au féminin. Sportive, journaliste et écrivaine, elle parcourt l’Asie centrale, la Russie, l’Inde et la Chine à une époque où peu de femmes osent voyager seules.

Son livre La Voie cruelle (1947) raconte son périple en 1939 avec son amie britannique Christina dans un Moyen-Orient en guerre. L’ouvrage, à la fois récit d’amitié et réflexion sur la condition humaine, mêle observation géopolitique et introspection.

Dans Des Monts célestes aux sables rouges (1934), elle décrit la beauté austère de l’Asie intérieure avec une justesse qui mêle regard ethnographique et sensibilité poétique. Elle s’intéresse autant aux peuples qu’aux états d’âme.

Ella Maillart représente la naissance du voyage introspectif féminin : un mélange de courage, de lucidité et de dépouillement. Ses textes sont sobres, d’une écriture claire et sincère. Pour elle, le voyage est une école de simplicité : comprendre le monde, c’est apprendre à se dépouiller de soi.

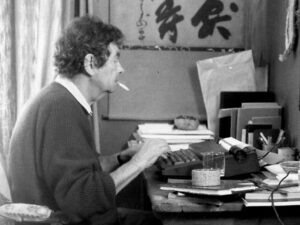

3. Nicolas Bouvier — Le pèlerin de l’invisible

Avec Nicolas Bouvier (1929–1998), la littérature de voyage atteint un sommet de profondeur et de maturité. Son œuvre majeure, L’Usage du monde (1963), coécrite avec le peintre Thierry Vernet, raconte leur périple en Fiat Topolino de Genève à Kaboul dans les années 1950.

Le récit allie précision documentaire, humour discret et mélancolie lumineuse. Bouvier ne cherche ni l’exploit ni la nouveauté : il écrit pour traduire l’expérience du mouvement, la lente transformation du regard. Sa phrase est ciselée, simple, presque musicale.

Il écrit : « Le voyage vous fait ou vous défait. Et parfois, c’est l’un et l’autre. »

Chez Bouvier, le voyage est une ascèse. Il apprend la patience, l’humilité et la perte. L’étranger n’est jamais un décor mais un miroir.

Dans Le Poisson-scorpion (1982), il évoque une longue solitude au Sri Lanka, métaphore de la descente en soi. Avec lui, la littérature de voyage devient un art de vivre poétique et philosophique, où chaque frontière franchie correspond à une frontière intérieure abolie.

4. Claude Lévi-Strauss — Le voyage comme science de l’homme

Anthropologue et philosophe, Claude Lévi-Strauss (1908–2009) transforme le voyage en outil scientifique. Dans Tristes Tropiques (1955), il raconte ses expéditions au Brésil dans les années 1930, mais surtout, il interroge la signification même du voyage.

Dès les premières lignes, il écrit : « Je hais les voyages et les explorateurs. » Une phrase provocante, mais révélatrice. Lévi-Strauss ne cherche pas l’aventure, il cherche à comprendre la structure cachée des sociétés humaines.

Son livre mêle récit, réflexion et analyse. Il y observe les peuples amazoniens, mais aussi les transformations du monde moderne, la perte des cultures et la standardisation du vivant. Tristes Tropiques n’est pas un récit d’exploration, mais un essai sur la condition humaine.

Lévi-Strauss redéfinit le rôle de l’écrivain voyageur : observer sans juger, comparer sans hiérarchiser, restituer sans trahir. Son style, sobre et dense, inspire toute une génération de voyageurs-écrivains qui allieront observation, méditation et conscience du monde.

5. Bruce Chatwin — Le nomadisme comme identité

Dans la seconde moitié du XXᵉ siècle, Bruce Chatwin (1940–1989) redonne au voyage sa dimension mythique. Journaliste, écrivain et photographe britannique, il publie En Patagonie (1977), un récit à mi-chemin entre fiction et reportage, qui devient un classique instantané.

Chatwin incarne la figure du voyageur nomade moderne, curieux, minimaliste, fasciné par le mouvement. Dans Le Chant des pistes (1987), il s’intéresse à la conception du territoire chez les Aborigènes australiens et développe une idée forte : le monde appartient à ceux qui le parcourent.

Son écriture, élégante et fragmentaire, brouille les frontières entre réel et imaginaire. Il observe les peuples nomades comme les derniers gardiens d’une vérité universelle : la mobilité est notre état naturel.

Chatwin est à la fois poète, anthropologue et conteur. Il influence toute une génération d’écrivains voyageurs contemporains pour qui la marche, le dépouillement et la curiosité deviennent des formes de sagesse.

6. Antoine de Saint-Exupéry — Le ciel comme horizon intérieur

Aviateur et écrivain, Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) incarne la fusion du voyage physique et spirituel. Dans Terre des hommes (1939) et Vol de nuit (1931), il décrit les dangers du vol postal et la solitude des pilotes, confrontés à la fragilité de la vie.

Son écriture mêle aventure et métaphysique. Il ne cherche pas la performance technique, mais l’essence humaine : la fraternité, la responsabilité, le courage. Le ciel devient son désert, l’espace du dépouillement et de la contemplation.

Saint-Exupéry fait du voyage une parabole de la condition humaine : chaque mission aérienne est un acte de foi. Son œuvre, à la fois lyrique et lucide, lie le voyage au devoir, l’action à la méditation.

Avec lui, l’écrivain voyageur devient un témoin moral du monde, capable d’unir la poésie et l’éthique.

7. Albert Londres et Joseph Kessel — Le reportage comme littérature

Dans la première moitié du XXᵉ siècle, le journalisme devient un terrain d’expression littéraire. Albert Londres (1884–1932) parcourt le monde pour dénoncer les injustices : bagnes, asiles, colonies, exploitation humaine. Son style est direct, précis, mais habité d’une grande compassion. Il incarne le reporter-écrivain, celui qui voyage pour comprendre et alerter.

Joseph Kessel (1898–1979), quant à lui, transforme le reportage en épopée humaine. Aviateur, correspondant de guerre, romancier, il explore l’Afrique, l’Orient, la Russie et l’Amérique du Sud. Ses récits, tels que Fortune carrée (1932) ou Le Lion (1958), mêlent réalisme et souffle romanesque.

Londres et Kessel montrent que le voyage n’est plus réservé à la contemplation : il devient un engagement, une manière de témoigner du monde dans sa complexité.

8. Héritage du XXᵉ siècle

Au XXᵉ siècle, l’écrivain voyageur devient une conscience du monde. De David-Néel à Bouvier, de Lévi-Strauss à Chatwin, tous cherchent à relier l’observation extérieure à la transformation intérieure.

Le voyage se fait plus lent, plus réfléchi. Le carnet remplace le manifeste, la marche remplace la conquête. On ne part plus pour dominer, mais pour apprendre.

Cette époque marque aussi l’ouverture à la diversité : les femmes, les scientifiques, les artistes et les poètes prennent la route avec des voix nouvelles. La littérature de voyage devient un espace de dialogue entre les civilisations, un champ d’expérience partagée.

Dans cette période d’intense mutation, l’écrivain voyageur demeure ce qu’il a toujours été : un passeur entre les mondes, un témoin du lien entre le visible et l’invisible, entre la route et la pensée.

VI. L’écrivain voyageur entre diversité des voix, écologie et quête intérieure (XXIᵉ siècle)

À l’aube du XXIᵉ siècle, le voyage change de visage. Les distances se réduisent, le monde s’uniformise, mais le besoin d’ailleurs demeure. L’écrivain voyageur d’aujourd’hui n’explore plus des territoires inconnus : il interroge un monde familier, saturé d’images et de routes tracées. Voyager devient un acte de résistance à la vitesse, à la fragmentation et à la perte de sens.

Face à la mondialisation et à la crise écologique, la littérature de voyage prend un tournant introspectif et spirituel. Le voyage n’est plus l’expression de la conquête, mais celle de la conscience. Les écrivains voyageurs contemporains cherchent la lenteur, la rencontre, l’équilibre entre contemplation et responsabilité. Ils marchent pour comprendre, écrivent pour relier.

Leurs textes ne visent plus à impressionner : ils invitent à réfléchir. Le lecteur ne suit plus un héros, mais un compagnon de route.

1. Sylvain Tesson — L’art de la marche et la solitude lucide

Né en 1972, Sylvain Tesson est devenu l’un des visages emblématiques de la littérature de voyage contemporaine. Géographe, alpiniste, écrivain et philosophe du mouvement, il explore le monde à pied, à moto, à cheval ou à vélo, avec une curiosité inépuisable pour la nature et la liberté.

Dans L’Axe du loup (2004), il suit le parcours des évadés du goulag entre la Sibérie et l’Inde. Dans Dans les forêts de Sibérie (2011), il choisit la retraite et la solitude sur les rives du lac Baïkal, expérience fondatrice de sa philosophie.

Son écriture, dense et élégante, mêle observation du réel et méditation sur la condition humaine. Tesson n’écrit pas pour raconter le monde, mais pour en témoigner. Chez lui, le voyage est une ascèse, une école de lucidité. Marcher, c’est se délester du superflu pour atteindre l’essentiel.

2. Linda Bortoletto — L’exploration spirituelle et la reconnection à soi

Ancienne militaire, devenue exploratrice et écrivaine, Linda Bortoletto incarne la dimension spirituelle du voyage contemporain. Elle quitte une carrière brillante pour marcher à travers les montagnes du Bhoutan, les steppes de Sibérie ou les forêts de l’Alaska.

Ses récits — Le Souffle du karaté, La Quête, Libre ! — explorent les liens entre nature, énergie vitale et transformation intérieure. Sa plume, à la fois claire et introspective, fait du voyage un acte de guérison.

Chez Bortoletto, le déplacement devient un langage du corps, une forme de prière en mouvement. Elle s’inscrit dans la tradition de Nicolas Bouvier et d’Alexandra David-Néel, mais y ajoute la conscience du féminin et de la liberté intérieure.

3. Sarah Marquis — L’instinct et la voie du vivant

Exploratrice suisse et écrivain, Sarah Marquis a traversé seule certains des territoires les plus extrêmes de la planète : déserts australiens, montagnes mongoles, plateaux chiliens. Elle raconte ces expériences dans Déserts d’altitude, Wild by Nature et Instincts.

Son regard, à la fois concret et sensoriel, transforme le voyage en dialogue avec la nature. Elle décrit les émotions, les sons, les odeurs, les signes du monde animal et végétal. Pour elle, la marche n’est pas un sport, mais une forme de méditation active.

Sarah Marquis incarne une forme d’écologie vécue, où la lenteur devient sagesse et l’instinct, un guide. Son œuvre participe à redéfinir le voyage comme connexion profonde au vivant.

4. Pauline Wald — La marche comme révélation de soi

Autrice française, Pauline Wald inscrit son œuvre dans la tradition du pèlerinage et de la quête personnelle. Dans Marcher vers son essentiel et Vivre en chemin, elle raconte l’expérience du Chemin de Compostelle comme une école de transformation.

Son écriture, douce et structurée, invite à l’introspection. Wald ne parle pas de performance, mais de dépouillement. Ses textes sont traversés par la gratitude, la simplicité et la recherche de paix intérieure.

Elle appartient à une génération d’écrivains voyageurs qui voient dans la marche une voie de guérison, un retour à l’équilibre entre corps, esprit et nature.

5. Cédric Gras — Le voyage géopolitique et poétique

Écrivain et géographe français né en 1982, Cédric Gras incarne une nouvelle forme de littérature du terrain : à la croisée de l’exploration, du reportage et de la poésie. Ancien directeur d’Alliance Française en Ukraine et en Russie, il a longuement vécu dans les zones frontières de l’Eurasie.

Dans Vladivostok, neiges et moussons, Anthracite ou Alpinistes de Staline, il décrit avec justesse la beauté et la rudesse des territoires post-soviétiques. Son regard est précis, nuancé, empreint d’humanité.

Cédric Gras écrit un voyage de la complexité, où la géographie devient une lecture du monde. Sa plume allie rigueur documentaire et lyrisme discret, dans la lignée des grands voyageurs du XXᵉ siècle.

6. Patrice Franceschi — Le voyage comme engagement moral

Aventurier, marin et écrivain, Patrice Franceschi est l’héritier direct des explorateurs humanistes. Il a navigué sur tous les océans, combattu pour des causes humanitaires et défendu la liberté des peuples.

Dans Avant la dernière ligne droite ou Le Testament d’un poète, il écrit un voyage engagé, lucide, habité par la fraternité et la responsabilité. Son style, classique et ample, mêle l’aventure à la philosophie.

Franceschi défend une vision exigeante de la littérature de voyage : celle d’un engagement de l’âme, où le voyage n’est pas une fuite, mais un acte d’amour pour le monde.

7. Olivier Weber — Le témoin du monde contemporain

Reporter de guerre, romancier et diplomate, Olivier Weber fait partie des écrivains voyageurs les plus actifs de sa génération. Lauréat du prix Albert Londres, il a couvert de nombreux conflits en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Ses livres — Le Barbaresque, La Confession de Massoud, Voyage à l’ombre de Bouddha — mêlent récit d’aventure, témoignage politique et méditation humaniste. Weber se situe dans la lignée de Kessel, avec une attention particulière pour la dignité humaine et la spiritualité.

Son écriture relie la géopolitique à la quête de sens, montrant que le voyageur peut encore être un témoin de la conscience du monde.

8. Bernard Ollivier — Le pèlerin de la lenteur

Né en 1938, Bernard Ollivier découvre la marche après une épreuve personnelle. À la retraite, il décide de parcourir à pied la Route de la Soie, de Lyon à Xi’an. Son récit, La Longue Marche (en trois tomes), est devenu une référence.

Ollivier marche pour renaître. Son écriture, simple et directe, parle de fatigue, de solitude, mais aussi de gratitude et d’émerveillement. Il incarne la philosophie du voyage réparateur, où la lenteur redonne sens à la vie.

Son œuvre a inspiré des milliers de marcheurs, rappelant que le monde s’apprend un pas après l’autre.

9. Lodewijk Allaert et Vincent Hein — Les nouvelles écritures du voyage

Deux voix plus récentes illustrent la vitalité du récit de voyage français. Lodewijk Allaert, avec L’Usage du terrain ou Le souffle du Karakoram, explore les grandes chaînes montagneuses avec un regard poétique et métaphysique. Son style dense et contemplatif s’inscrit dans une tradition du dépouillement et du silence.

Vincent Hein, dans Le Café de la jeunesse perdue et Un grand pas vers la Chine, écrit un voyage intérieur entre Orient et Occident. Son écriture, claire et érudite, explore la mémoire, le déracinement et la beauté du détail.

Ces auteurs incarnent une génération qui prolonge le geste de Bouvier et Tesson : un voyage littéraire ancré dans la réalité, mais ouvert à l’invisible.

10. Héritage du XXIᵉ siècle

La littérature de voyage contemporaine se distingue par sa diversité : hommes et femmes, aventuriers et méditants, journalistes et poètes, tous partagent une même volonté de ralentir et de comprendre.

Ces écrivains ne cherchent plus des terres inconnues, mais des vérités silencieuses. Ils marchent pour s’unir au monde, non pour s’en extraire. Leur regard réunit observation et compassion, mouvement et présence.

Dans un monde saturé de vitesse et d’images, ils rappellent que le voyage reste un acte de conscience — une manière de vivre debout, attentif et relié.

VIII. Les écrivains voyageurs par zones géographiques — Les routes du monde et les écritures du voyage

Cartographier la littérature du voyage, c’est mesurer la diversité des regards posés sur la Terre. Chaque région du monde a vu naître ses propres voix d’explorateurs, de pèlerins, de poètes ou de marcheurs. À travers eux, le déplacement devient une langue universelle, traduite dans des sensibilités différentes. De l’Europe romantique à l’Asie contemplative, du monde arabo-musulman aux terres océaniennes, chaque aire culturelle a façonné sa propre manière de raconter le mouvement et l’altérité.

Le voyage est ici plus qu’un thème littéraire : il est le fil qui relie l’humanité dans son besoin de comprendre, de relier, d’apprendre.

1. L’Europe – Berceau du récit de voyage moderne

L’Europe est le foyer historique de la littérature de voyage. Dès la Renaissance, les routes et les mers deviennent des pages à écrire. Les grandes expéditions maritimes nourrissent l’imaginaire, mais c’est surtout à partir du XVIIIᵉ siècle que le voyage européen se transforme en expérience réflexive. Le continent découvre que partir, c’est aussi s’interroger sur soi.

François-René de Chateaubriand, avec son Itinéraire de Paris à Jérusalem, impose le modèle d’un voyage intérieur. Derrière les ruines antiques et les paysages de Judée, c’est le pèlerin de l’âme qui s’exprime. Il n’explore pas tant la géographie que la foi et la mélancolie de l’homme moderne. Ses pages ouvrent une voie : celle d’un romantisme contemplatif où la route devient miroir.

Au XIXᵉ siècle, Gustave Flaubert parcourt l’Égypte et l’Orient. Dans ses Lettres d’Orient, il observe, s’indigne, critique les illusions exotiques de ses contemporains. Son regard d’écrivain réaliste introduit une distance ironique : il ne s’agit plus de rêver l’ailleurs, mais de le comprendre.

Puis vient Ella Maillart, voyageuse suisse francophone, qui bouleverse les codes d’un monde encore dominé par les explorateurs masculins. Dans La Voie cruelle, elle traverse l’Afghanistan avec Annemarie Schwarzenbach à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le récit est une méditation sur la liberté, la peur et la différence. À travers ses descriptions sobres et précises, elle fait du voyage une leçon d’humilité et de courage.

Nicolas Bouvier, au XXᵉ siècle, réinvente tout. L’Usage du monde (1963) reste l’un des textes fondateurs de la modernité du genre. Parti de Genève vers l’Afghanistan, Bouvier écrit avec une lenteur juste, presque fraternelle. Ses phrases sont brèves, sensuelles, remplies de silences. Il parle d’amitié, de poussière, de fatigue, de musique. Il découvre, à chaque village, que le monde est d’abord un visage. Sa prose a changé la manière d’écrire le voyage en Europe : la route n’est plus décor, mais cheminement intérieur.

Aujourd’hui, Sylvain Tesson incarne la continuité de cet héritage. Dans Dans les forêts de Sibérie ou La Panthère des neiges, il marche, grimpe, s’exile. Il poursuit la même quête de dépouillement que Bouvier, mais avec une intensité plus physique, presque ascétique. L’Europe, avec lui, ne regarde plus le monde depuis un centre, elle s’y perd volontairement pour s’y retrouver.

Littérature de contemplation, de mémoire et de confrontation, l’Europe reste le laboratoire du voyage réfléchi : là où le départ devient une question de civilisation autant qu’une aventure personnelle.

2. Le monde arabo-musulman – Pèlerinages, savoirs et récits de la route

Bien avant les grandes expéditions européennes, le monde islamique avait développé une véritable tradition du voyage. Le terme rihla, qui signifie à la fois voyage et récit, résume cette culture de la route. Voyager, c’est apprendre, prier, enseigner, relier les savoirs.

Ibn Battûta, au XIVᵉ siècle, en est l’incarnation la plus célèbre. Né à Tanger, il parcourt plus de 120 000 kilomètres en vingt-neuf ans, de l’Afrique du Nord à la Chine, de la Mecque à Delhi. Son œuvre monumentale, La Rihla, décrit les sociétés, les mosquées, les caravanes, les coutumes, les lois, les cuisines. Mais plus encore, elle révèle un monde islamique connecté, érudit et cosmopolite. Ibn Battûta n’écrit pas seulement un itinéraire, il consigne une civilisation en mouvement.

Au XVIᵉ siècle, Léo Africanus (Al-Hasan ibn Muhammad al-Wazzan) rédige sa Description de l’Afrique, traduite ensuite en latin. Voyageur entre deux mondes, capturé puis converti à Rome, il incarne la figure du passeur entre cultures. Son texte, nourri d’observations géographiques et ethnographiques, a contribué à corriger les visions fantasmées de l’Afrique subsaharienne en Europe.

Plus tard, au XXᵉ siècle, la Britannique Freya Stark arpente seule le Yémen, la Perse et les vallées perdues de l’Arabie. Dans The Valleys of the Assassins, elle décrit des terres peu connues, mais avec un regard empreint de respect et de curiosité. Son écriture se distingue par sa précision géographique et sa sobriété. Chez elle, le voyage devient aussi une éthique : celle de la discrétion, du regard juste, du refus du spectaculaire.

Dans cette tradition arabo-musulmane et proche-orientale, le voyage n’est pas une conquête, mais un lien sacré. C’est un pèlerinage de la connaissance et de la foi, un itinéraire de sagesse où l’observation du monde devient louange de la création.

3. L’Asie – Le voyage comme éveil intérieur

L’Asie a produit une tradition millénaire du voyage spirituel. En Chine, en Inde ou au Japon, marcher est un acte sacré, une voie vers l’éveil. Les routes du bouddhisme, du taoïsme et de la poésie ont forgé des récits où la géographie se confond avec la méditation.

Au VIIᵉ siècle, le moine chinois Xuanzang entreprend un périple colossal : de la Chine jusqu’à l’Inde, il traverse les déserts du Taklamakan et de Gobi, franchit l’Himalaya et rapporte les textes bouddhiques originaux. Son récit, Voyage en Occident, deviendra une référence de la culture asiatique. Xuanzang est moins un explorateur qu’un passeur de lumière.

Au Japon, Matsuo Bashō (1644-1694) fonde la poésie de voyage avec La Sente étroite du Bout-du-Monde. En parcourant à pied les provinces du nord, il compose des haïkus qui transforment chaque arbre, chaque pierre, en méditation. Son écriture allie rigueur, silence et beauté fugace. Bashō ne voyage pas pour voir, mais pour disparaître dans ce qu’il voit.

Plus tard, l’Indien Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature, sillonne le monde. Dans ses Lettres de voyage, il confronte les civilisations, observe l’Europe industrielle, interroge la modernité et prêche la réconciliation des peuples. Pour lui, le voyage est un dialogue spirituel entre Orient et Occident.

Enfin, l’écrivain anglo-indien Pico Iyer, héritier contemporain de cette tradition, médite sur le paradoxe du voyage à l’ère du monde global. Dans The Art of Stillness, il prône l’immobilité comme forme suprême de déplacement. Son œuvre lie modernité technologique et quête de silence.

En Asie, la littérature du voyage n’a jamais cessé d’être un instrument d’éveil. Chaque pas, chaque mot, chaque silence devient un chemin vers la vérité.

4. L’Afrique – Le voyage comme confrontation et témoignage

L’Afrique a longtemps été racontée par des regards venus d’ailleurs. Mais depuis le XIXᵉ siècle, la littérature du voyage s’y est faite plus lucide, plus incarnée, oscillant entre fascination, engagement et remise en question.

Mary Kingsley, exploratrice britannique, fut l’une des premières femmes à voyager seule en Afrique de l’Ouest à la fin du XIXᵉ siècle. Dans Travels in West Africa, elle décrit les peuples, les forêts, les marchés, sans exotisme ni condescendance. Sa curiosité et son humour tranchent avec le ton colonial de son époque.

Au XXᵉ siècle, le Polonais Ryszard Kapuściński apporte une autre dimension. Reporter et observateur politique, il parcourt l’Afrique postcoloniale pendant plusieurs décennies. Ébène (1998) est une œuvre magistrale : portraits de présidents, scènes de villages, moments d’attente, regards d’enfants. Chez lui, la littérature et le journalisme fusionnent. Il écrit avec la précision d’un témoin et la profondeur d’un poète.

Plus récemment, Noo Saro-Wiwa, fille du militant nigérian Ken Saro-Wiwa, entreprend un voyage de retour au Nigeria. Dans Looking for Transwonderland, elle confronte les mythes familiaux à la réalité contemporaine : corruption, vitalité, humour, chaos. Elle donne voix à une Afrique vue de l’intérieur, par une autrice qui appartient à deux mondes.

L’Afrique, dans la littérature du voyage, est le lieu de la complexité et du courage. Elle oblige à regarder autrement, à écrire sans certitude, à comprendre sans juger.

5. Les Amériques – Le voyage comme miroir de société

Le continent américain a inspiré une littérature du mouvement, nourrie de routes, de révoltes et de paysages. Ici, le voyage est souvent une manière de comprendre la modernité et la solitude.

Mark Twain, avec The Innocents Abroad, fait du voyage une satire. Il observe les touristes américains en Europe avec ironie, ridiculisant leur arrogance et leur ignorance. Derrière l’humour, il pose la question de la culture et du regard.

John Steinbeck, dans Log from the Sea of Cortez, mêle observation scientifique et réflexion morale. En explorant les fonds marins du Mexique, il écrit aussi sur la fragilité de l’homme et la beauté du vivant.

Bruce Chatwin, dans En Patagonie, renouvelle le genre. Sa prose, elliptique et sensorielle, brouille les frontières entre reportage et fiction. Il fait du Sud du monde un territoire mythique, une métaphore du déracinement.

Enfin, Elizabeth Gilbert, avec Eat, Pray, Love, symbolise la réinvention du voyage intérieur au féminin. Son périple entre Italie, Inde et Indonésie est devenu une icône du développement personnel. Elle incarne une génération pour qui voyager, c’est avant tout se reconstruire.

Les Amériques ont fait du déplacement un langage : celui de la liberté, de la critique et du rêve.

6. L’Océanie – Les confins du monde et l’esprit d’aventure

Dernière frontière du globe, l’Océanie a toujours nourri la fascination des voyageurs. Ses mers, ses îles et ses déserts ont inspiré des récits d’exploration, d’isolement et de survie.

Les journaux de bord du capitaine James Cook, au XVIIIᵉ siècle, posent les bases du récit scientifique et cartographique. Ses observations sur les cultures polynésiennes et australiennes sont parmi les premières descriptions détaillées de l’Océanie.

Deux siècles plus tard, Robyn Davidson traverse seule l’outback australien avec ses chameaux. Dans Tracks, elle raconte la faim, la soif, la poussière, mais aussi la libération. Son texte a inspiré des générations de femmes voyageuses.

Sara Wheeler, journaliste et écrivaine britannique, s’aventure quant à elle dans les pôles. Terra Incognita et The Magnetic North décrivent la beauté austère du froid. Elle y observe les scientifiques, les marins, les solitudes. Chez elle, le voyage devient méditation sur la finitude et la planète.

L’Océanie et les régions polaires rappellent que le voyage demeure une épreuve physique et métaphysique. Elles symbolisent la limite du monde — et la persistance du désir humain de la franchir.

IX. Bibliographie conseillée des écrivains voyageurs — Une traversée littéraire du monde

La littérature de voyage, vaste constellation d’expériences humaines, s’écrit depuis plus de deux millénaires. Des premiers géographes grecs aux écrivains voyageurs contemporains, chaque texte a marqué un tournant dans notre manière de voir, de marcher et de comprendre le monde.

Voici les œuvres qui constituent la colonne vertébrale de cet héritage, à lire comme autant de points cardinaux dans la carte du voyage littéraire.

Hérodote — Histoires — Ve siècle av. J.-C.

Premier observateur des peuples et des coutumes, il consigne ses déplacements autour de la Méditerranée et fonde ainsi le récit du monde connu.

Pausanias — Description de la Grèce — IIᵉ siècle

Véritable guide de terrain antique, il dresse la première géographie culturelle de la Grèce, entre mémoire et observation.

Strabon — Géographie — Ier siècle av. J.-C.

Synthèse monumentale des savoirs géographiques et historiques, son œuvre fait le lien entre exploration et savoir scientifique.

Marco Polo — Le Devisement du monde — 1298

Rédigé en prison à Gênes, ce récit de son voyage en Asie et à la cour de Kubilaï Khan fascina l’Europe médiévale et ouvrit la voie à des siècles d’exploration.

Ibn Battûta — La Rihla — vers 1350

Le voyageur musulman le plus prolifique de l’Histoire. En près de trente ans, il parcourt plus de 120 000 km, des côtes africaines à la Chine, laissant un témoignage universel du monde médiéval.

Michel de Montaigne — Journal de voyage en Italie — 1580–1581

L’auteur des Essais y note tout : les routes, les coutumes, les repas, les prix. Un document unique où l’observation devient une méthode de connaissance.

Louis-Antoine de Bougainville — Voyage autour du monde — 1771

Premier navigateur français à faire le tour du globe. Son récit fonde l’esprit des Lumières appliqué à l’exploration.

Alexander von Humboldt — Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent — 1807–1834

Scientifique visionnaire, il mêle observation, mesure et émotion dans une fresque du vivant et de la nature.

François-René de Chateaubriand — Itinéraire de Paris à Jérusalem — 1811

Chef-d’œuvre du romantisme spirituel, il transforme le pèlerinage en introspection et en méditation sur la foi et la civilisation.

Gustave Flaubert — Voyage en Orient — 1851

Entre fascination et désenchantement, son regard ironique sur l’Orient déconstruit l’exotisme de son époque.

Robert Louis Stevenson — Voyage avec un âne dans les Cévennes — 1879

Texte fondateur du récit de marche, simple, sincère, et d’une modernité intacte.

Mary Kingsley — Travels in West Africa — 1897

Exploratrice indépendante, elle observe avec justesse les peuples et la nature d’Afrique de l’Ouest.

Alexandra David-Néel — Voyage d’une Parisienne à Lhassa — 1927

Première Européenne à atteindre la capitale tibétaine. Un récit mythique d’audace et d’érudition spirituelle.

Ella Maillart — La Voie cruelle — 1947

Voyage entre Genève et Kaboul avec Annemarie Schwarzenbach. Deux femmes face à l’immensité et à elles-mêmes.

Nicolas Bouvier — L’Usage du monde — 1963

Chef-d’œuvre absolu du voyage moderne. Un style limpide, une philosophie du dépouillement et de la rencontre.

Claude Lévi-Strauss — Tristes Tropiques — 1955

L’anthropologue déplace le voyage du terrain vers la pensée. Une méditation sur le sens du progrès et la diversité humaine.

Albert Londres — Terre d’ébène — 1929

Le reportage comme acte moral. Il dénonce les injustices coloniales avec force et lucidité.

Bruce Chatwin — En Patagonie — 1977

Récit mythique du voyageur-écrivain contemporain. Fragmenté, poétique, entre réalité et légende.

Sylvain Tesson — Dans les forêts de Sibérie — 2011

Six mois d’ermitage au lac Baïkal. Un texte d’ascèse et de contemplation.

Sarah Marquis — Sauvage par nature — 2016

Six ans de marche à travers la planète. Un dialogue avec la nature et la solitude.

Pauline Wald — Marcher vers son essentiel — 2022

Récit d’introspection et de lenteur sur le Chemin de Compostelle.

FAQ — Les grandes questions sur les écrivains voyageurs

1. Qu’est-ce qu’un écrivain voyageur ?

Un écrivain voyageur est un auteur qui fait du déplacement une expérience littéraire et introspective.

Ses récits ne se limitent pas à décrire des paysages : ils explorent ce que le voyage révèle sur l’humain.

Leur écriture unit observation, émotion et philosophie, transformant la route en miroir de la condition humaine.

2. Quelle est l’origine de la littérature de voyage ?

La littérature de voyage remonte à l’Antiquité, avec les récits d’Hérodote, de Pausanias ou de Marco Polo.

Ces textes combinaient géographie, découverte et spiritualité.

Au fil des siècles, la quête d’aventure s’est doublée d’une quête intérieure : comprendre le monde pour mieux se comprendre soi-même.

3. Quelle est la différence entre un écrivain voyageur et un aventurier ?

L’aventurier cherche l’exploit ; l’écrivain voyageur cherche le sens.

Le premier franchit les montagnes, le second franchit ses propres limites.

Son objectif n’est pas la performance, mais la compréhension — du monde, de la nature, et de soi.

4. Pourquoi la littérature de voyage fascine-t-elle autant ?

Parce qu’elle répond à un besoin universel : ralentir, observer, ressentir.

Elle offre un contrepoint à la vitesse du monde moderne.

Lire un écrivain voyageur, c’est redécouvrir la lenteur, la contemplation et la profondeur du réel.

5. Quels sont les écrivains voyageurs français les plus célèbres ?

La France compte une riche tradition d’écrivains voyageurs : Montaigne, Chateaubriand, Bougainville, Flaubert, Saint-Exupéry, Alexandra David-Néel, Ella Maillart, Nicolas Bouvier, Claude Lévi-Strauss, Sylvain Tesson, Linda Bortoletto ou Cédric Gras.

Chacun incarne une époque, une philosophie et une manière de relier l’écriture à la route.

6. Pourquoi les écrivains voyageurs marchent-ils souvent seuls ?

La solitude favorise l’écoute intérieure.

Marcher seul permet de ralentir, d’observer et d’accueillir ce que le monde révèle.

Pour l’écrivain voyageur, la solitude n’est pas isolement, mais espace de clarté où la pensée se déploie librement.

7. Quelles sont les grandes thématiques de la littérature de voyage ?

Les thèmes majeurs sont la marche, la lenteur, la solitude, la nature, la rencontre et la quête de sens.

Cette littérature explore la fragilité, la beauté et la diversité du monde.

Chaque auteur y mêle sa sensibilité : poétique, philosophique, scientifique ou spirituelle.

8. Quelle place tient la nature dans l’écriture du voyage ?

La nature est à la fois décor et personnage.

Elle reflète les émotions humaines, enseigne la patience et invite à la contemplation.

Chez les écrivains voyageurs, elle devient un guide spirituel et une source d’éveil.

9. Comment la littérature de voyage a-t-elle évolué ?

Des récits d’explorateurs aux carnets intimes, la littérature de voyage suit l’évolution du regard humain.

Autrefois centrée sur la découverte de territoires, elle s’attache désormais à la relation entre l’homme et son environnement.

Le voyage devient une forme de conscience écologique et existentielle.

10. Pourquoi associe-t-on souvent voyage et spiritualité ?

Parce que le déplacement extérieur reflète un déplacement intérieur.

La marche, le silence, la contemplation favorisent l’introspection et l’ouverture.

De nombreux écrivains voyageurs font du voyage une forme de méditation active, une manière d’unir le corps, la pensée et l’âme.

11. Quels écrivains voyageurs ont marqué l’histoire ?

Parmi les figures majeures : Marco Polo, Ibn Battûta, Chateaubriand, Alexandra David-Néel, Nicolas Bouvier, Claude Lévi-Strauss et Bruce Chatwin.

Leurs œuvres relient aventure, réflexion et humanisme, traversant les époques sans perdre leur actualité.

12. Pourquoi la marche inspire-t-elle autant les écrivains ?

La marche libère la pensée.

Elle offre un rythme naturel, propice à l’écriture et à la réflexion.

Chaque pas devient une phrase, chaque silence un espace de création.

C’est le lien direct entre mouvement physique et mouvement intérieur.

13. Comment écrire un récit de voyage ?

Un bon récit de voyage repose sur l’authenticité.

Il ne s’agit pas de décrire, mais de transmettre une expérience.

L’auteur observe, écoute, ressent, puis traduit en mots ce qu’il a vécu, sans artifice ni jugement.

14. Quelle différence entre un roman initiatique et un récit de voyage ?

Le roman initiatique est une fiction inspirée du voyage intérieur, tandis que le récit de voyage s’appuie sur une expérience réelle.

Les deux partagent une même structure : départ, épreuve, révélation et transformation.

15. Quels pays ont le plus inspiré les écrivains voyageurs ?

L’Orient, l’Asie, l’Afrique et les déserts figurent parmi les sources les plus fécondes.

Ces lieux ont nourri l’imaginaire des auteurs occidentaux depuis des siècles.

Mais aujourd’hui, l’écrivain voyageur trouve l’exotisme dans la proximité : un sentier, un village, un visage.

16. Le voyage est-il encore possible à l’ère du numérique ?

Oui, mais il change de forme.

Voyager aujourd’hui, c’est chercher la présence dans un monde saturé d’images.

L’écrivain voyageur moderne interroge la mobilité, la mémoire et la connexion : il voyage moins loin, mais plus profondément.

17. Quelle est la place des femmes dans la littérature de voyage ?

Longtemps marginalisées, les femmes ont transformé la vision du voyage.

D’Alexandra David-Néel à Freya Stark, de Mary Kingsley à Sarah Marquis, elles ont montré que le courage et la curiosité n’ont pas de genre.

Leur écriture se distingue par la justesse, la lucidité et la liberté intérieure.

18. Quels écrivains voyageurs contemporains lire aujourd’hui ?

Les auteurs du XXIᵉ siècle renouvellent le genre : Sylvain Tesson, Linda Bortoletto, Pauline Wald, Cédric Gras, Sarah Marquis, Patrice Franceschi ou Olivier Weber.

Ils allient aventure, introspection et conscience écologique.

19. En quoi la littérature de voyage aide-t-elle à mieux comprendre le monde ?

Parce qu’elle relie les cultures et met en lumière ce que les frontières séparent.

L’écrivain voyageur devient témoin et médiateur.

Il apprend à voir sans juger, à écouter avant de parler, à comprendre avant d’écrire.

20. Pourquoi lire des écrivains voyageurs aujourd’hui ?

Lire un écrivain voyageur, c’est retrouver la saveur du réel.

C’est se reconnecter à la lenteur, à la beauté du monde, à la profondeur de l’expérience.

Ces livres nous rappellent que la véritable aventure n’est pas de partir, mais de voir autrement.

21. Le voyage est-il une forme de philosophie ?

Oui, le voyage peut être considéré comme une philosophie en mouvement.

Il interroge la liberté, le détachement, la connaissance et la place de l’humain dans le monde.

Comme les stoïciens ou les penseurs du Tao, l’écrivain voyageur apprend à observer sans posséder et à vivre en accord avec l’instant.

22. Comment la littérature de voyage contribue-t-elle à l’écologie ?

En réhabilitant la lenteur et le respect du vivant.

Les écrivains voyageurs contemporains rappellent que comprendre le monde, c’est d’abord apprendre à le préserver.

Leur écriture relie nature et conscience, observation et responsabilité.

23. Peut-on être écrivain voyageur sans quitter son pays ?

Oui. Le voyage n’est pas qu’une question de distance, mais de regard.

Certains auteurs explorent les marges de leur propre territoire avec la même intensité qu’un tour du monde.

L’essentiel n’est pas de parcourir le globe, mais d’apprendre à voir autrement.

24. Pourquoi le désert inspire-t-il tant d’auteurs voyageurs ?

Le désert incarne l’épure, le silence et l’essentiel.

C’est un lieu de dépouillement où la pensée devient claire.

De nombreux écrivains voyageurs y trouvent une métaphore du vide fertile, de la solitude habitée et de la liberté intérieure.

25. Quelle est la place de la mémoire dans la littérature de voyage ?

Le voyage n’existe que par le souvenir qu’on en garde.

L’écriture devient alors un moyen de fixer l’éphémère, de donner forme à l’expérience.

Chaque récit est une tentative de sauver le temps qui passe, de transformer le vécu en transmission.

26. Comment les écrivains voyageurs influencent-ils notre regard sur les cultures ?

Ils élargissent notre horizon mental.

En racontant d’autres modes de vie, ils déconstruisent les préjugés et favorisent la compréhension interculturelle.

Leur regard curieux, souvent empreint de respect, participe à une éthique de la rencontre.

27. Quel rôle joue la marche dans la création littéraire ?

La marche est à la fois un rythme, une respiration et une méthode.

Elle permet d’habiter le monde à hauteur d’homme, de réconcilier corps et esprit.

Chez l’écrivain voyageur, chaque pas devient une phrase et chaque silence un espace de pensée.

28. En quoi la littérature de voyage est-elle universelle ?

Parce qu’elle parle de la condition humaine.

Peu importe la langue ou l’époque : le voyage met en scène la curiosité, la peur, la foi, la solitude, la joie.

Les écrivains voyageurs partagent une expérience commune — celle d’être en mouvement à la recherche d’un sens.

29. Qu’apporte la lecture d’un récit de voyage à un lecteur sédentaire ?

Elle ouvre un espace intérieur.

Lire un écrivain voyageur, c’est voyager sans partir, découvrir sans bouger.

C’est une invitation à réfléchir sur sa propre vie, à trouver le mouvement dans l’immobile.

30. Quel avenir pour la littérature de voyage ?

La littérature de voyage se renouvelle sans cesse.

Aujourd’hui, elle s’ouvre à de nouvelles formes : récits audio, carnets numériques, documentaires hybrides.

Mais son essence reste intacte : témoigner du lien entre l’humain et le monde, dans un langage sensible et vrai.