Chaque week-end, aux abords du parc de People’s Square, en plein cœur de Shanghai, une foule singulière se rassemble. Mais ici, pas de spectacles de rue ou de marché aux puces.

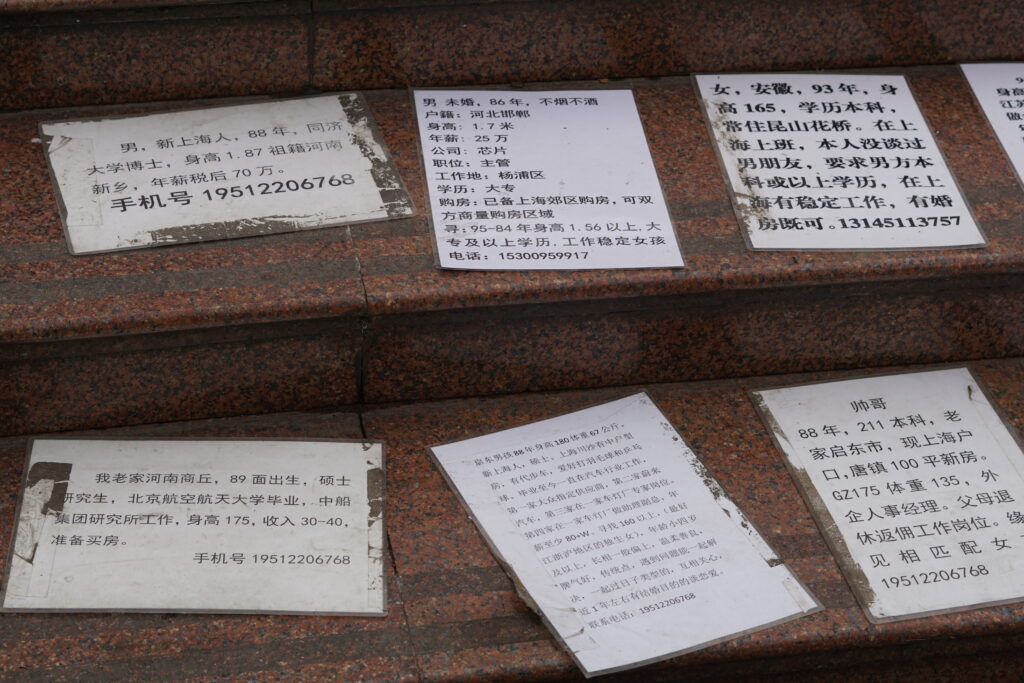

Ce sont des parents, parfois des grands-parents ou des amis de la famille, qui scrutent attentivement des morceaux de papier affichés sur des tableaux de fortune. Sur ces feuillets, des informations précises : âge, taille, niveau d’éducation, profession, salaire, possession d’un bien immobilier… Le marché matrimonial de Shanghai, ou plutôt comme les Chinois l’appelle « le coin des rencontres arrangées », est un lieu unique où les familles tentent de trouver un conjoint à leurs enfants.

Ce marché, qui attire chaque week-end environ un millier de participants, est le reflet d’un enjeu bien plus large : la crise du mariage en Chine.

Depuis 2013, le nombre de mariages enregistrés a chuté de 43,7 %, passant de 13,5 millions à 7,6 millions en 2021, selon les données officielles du Ministère des Affaires Civiles. En parallèle, l’âge moyen du mariage ne cesse d’augmenter : 28,67 ans pour les femmes et 30,26 ans pour les hommes en 2020, contre 25 et 27 ans en 2010.

Face à ces évolutions, le marché matrimonial de People’s Square semble être un vestige d’une époque où le mariage était avant tout une affaire de famille. Pourtant, malgré l’essor des applications de rencontres et l’évolution des mentalités, il continue d’exister.

Origine et histoire du marché matrimonial

Le marché matrimonial de People’s Square trouve ses racines dans une Chine en pleine mutation. Apparue au début des années 2000, cette tradition moderne est une réponse directe à l’anxiété croissante des parents face au célibat prolongé de leurs enfants. Dans une société où la famille occupe une place centrale, voir son fils ou sa fille dépasser l’âge du mariage sans partenaire est souvent vécu comme un échec social.

La création du marché a été formalisée en 2004, bien qu’il existait déjà sous des formes plus discrètes auparavant. Au départ, il s’agissait simplement de rencontres informelles dans le parc, où des parents échangeaient des informations sur leurs enfants célibataires. Rapidement, le phénomène a pris de l’ampleur, structuré autour d’annonces écrites, sans aucune photo de la personne, détaillant des critères précis : âge, taille, niveau d’études, profession, revenus et même état de santé.

Cette tradition s’inscrit dans une tendance plus large : la fin du mariage arrangé, autrefois omniprésent en Chine, a laissé place à une période de transition où les parents, bien que ne décidant plus directement du conjoint de leurs enfants, tentent toujours d’influencer leur choix. Aujourd’hui, le marché est un des rares vestiges de cette époque où le mariage était avant tout une alliance sociale et familiale.

Si le marché matrimonial de Shanghai existe encore aujourd’hui, c’est avant tout parce qu’il repose sur des valeurs culturelles profondément ancrées dans la société chinoise. Depuis des siècles, le mariage est perçu comme un devoir filial et un pilier essentiel du confucianisme. Dans cette philosophie, l’individu est avant tout défini par son rôle dans la famille et dans la société.

Le mariage n’est pas seulement une union entre deux individus, mais un engagement entre deux familles. Il assure la transmission du nom, garantit la continuité des générations et renforce les liens sociaux. Cette pression sociale est particulièrement forte dans un pays qui a longtemps été marqué par la politique de l’enfant unique (1979-2015), laissant de nombreuses familles avec un seul héritier.

Les parents craignent que leur enfant, en restant célibataire trop longtemps, soit perçu comme une « honte » familiale. Les femmes, en particulier, subissent une forte pression sociale. Dès l’âge de 27 ans, elles risquent d’être étiquetées « shèng nǚ », soit « femme laissée pour compte ». Cette stigmatisation pousse de nombreuses familles à prendre les devants et à s’impliquer activement dans la recherche d’un conjoint pour leurs enfants.

Ainsi, bien que la Chine moderne évolue vers plus d’indépendance individuelle et de liberté dans le choix du partenaire, les attentes familiales restent ancrées, expliquant pourquoi des centaines de parents continuent d’affluer chaque semaine à People’s Square.

Fonctionnement du marché matrimonial aujourd’hui

Chaque week-end, le marché matrimonial de Shanghai se transforme en une vaste bourse aux rencontres, où des centaines de parents déploient des fiches détaillées sur des parapluies, des bancs ou même au sol. Ces fiches, rédigées de manière standardisée, contiennent des informations essentielles : âge, taille, niveau d’études, profession, salaire, propriété immobilière et parfois même le groupe sanguin ou le signe astrologique.

Les participants du marché ne sont généralement pas les célibataires eux-mêmes, mais leurs parents. Ceux-ci parcourent les annonces, discutent avec d’autres familles et comparent les profils, cherchant à maximiser les chances de trouver un conjoint qui corresponde à leurs attentes. Certains engagent même des agents matrimoniaux, rémunérés pour organiser des rencontres entre célibataires issus de familles compatibles.

Malgré son apparence désuète, le marché est structuré avec un certain ordre. Des zones informelles se dessinent en fonction des critères : des groupes se forment autour des hommes ayant un haut niveau d’éducation ou possédant un bien immobilier à Shanghai, tandis que les femmes avec un bon statut professionnel ont également leur espace de discussion.

Les rencontres sont souvent suivies d’échanges via WeChat ou de rendez-vous arrangés entre les familles. Si un match potentiel est trouvé, la suite dépend des célibataires, qui ne sont pas toujours disposés à suivre les recommandations de leurs parents.

Le marché matrimonial fonctionne sur une logique de sélection rigoureuse basée sur des critères socio-économiques précis. Contrairement aux rencontres spontanées, ici, tout est question de rentabilité matrimoniale. Les critères incontournables :

Pour les hommes : Posséder un appartement à Shanghai est souvent un prérequis. Les familles recherchent un gendre avec un revenu mensuel supérieur à 10 000 RMB (≈ 1 300 €), et un diplôme universitaire reconnu. Sans propriété, un homme a peu de chances d’attirer l’attention.

Pour les femmes : La jeunesse est un atout majeur. À partir de 30 ans, les candidates voient drastiquement leurs chances diminuer. Un haut niveau d’éducation est apprécié, mais peut paradoxalement devenir un frein si la femme est perçue comme « trop indépendante ».

Dans une ville comme Shanghai, les parents préfèrent des partenaires originaires de la même métropole. Les célibataires issus de provinces rurales peuvent être désavantagés, malgré des diplômes prestigieux.

Certains parents prennent en compte d’autres critères comme l’astrologie chinoise, le groupe sanguin ou la généalogie familiale. L’importance de ces critères varie en fonction des familles et du niveau d’éducation.

Sur le marché, une mère me confie cherche pour sa fille de 28 ans, un homme de grande taille, dans la trentaine avec un salaire de plus de 10 000 € par mois.

A l’inverse, un homme de 43 ans arpente ce marché depuis trois années. Il a envoyé plusieurs messages à des prétendantes, sans jamais réussir à décrocher un seul rendez-vous. Son défaut ? Il n’est pas prorpiétaire, et c’est le premier critère que lui demande les femmes quand il leur envoie un message.

Mais la réaction des jeunes générations face à ces démarches parentales est souvent mitigée. Selon une enquête menée par China Youth Daily, 80 % des jeunes Chinois rejettent ce type d’arrangements et préfèrent rencontrer un partenaire de manière plus naturelle.

Une pression sociale qui pèse lourdement sur les célibataires

En Chine, les femmes célibataires de plus de 27 ans portent une étiquette redoutée : « sheng nu », littéralement « femmes laissées pour compte ». Popularisé dans les années 2000 par les médias d’État chinois, ce terme stigmatise celles qui n’ont pas encore trouvé de mari, les présentant comme des femmes difficiles, trop exigeantes ou absorbées par leur carrière.

Cette pression sociale est particulièrement forte dans les grandes villes comme Shanghai, où la compétition est rude sur le marché du mariage.

Selon une étude menée par le Centre chinois de recherche sur la population et le développement, 90 % des hommes chinois estiment qu’une femme devrait être mariée avant 30 ans. Pourtant, paradoxalement, beaucoup de ces hommes recherchent une épouse instruite, cultivée et financièrement stable – un profil qui correspond précisément aux femmes qui prennent le temps de bâtir leur carrière.

Les conséquences de cette pression sont multiples. Certaines femmes finissent par accepter un mariage arrangé pour répondre aux attentes de leur famille, parfois au détriment de leur propre bonheur. D’autres subissent des pressions psychologiques intenses, notamment lors des réunions familiales du Nouvel An chinois, où la question du mariage revient inlassablement sur la table. En réponse, des initiatives comme les « petits amis à louer », disponibles sur des plateformes comme Taobao, se sont développées pour permettre aux femmes de calmer l’angoisse de leurs parents le temps d’un week-end.

Mais la tendance évolue : de plus en plus de femmes revendiquent leur indépendance et rejettent les injonctions sociétales. Selon une enquête de 2021 menée par iResearch China, 44 % des femmes chinoises considèrent que le mariage n’est pas une nécessité pour être heureuses.

Si le phénomène des « sheng nu » illustre la pression sociale exercée sur les femmes, les hommes chinois ne sont pas épargnés par les attentes matrimoniales. Dans une société où le mariage est perçu comme une étape essentielle de la vie adulte, rester célibataire est souvent perçu comme un signe d’échec.

L’élément le plus déterminant pour un homme sur le marché du mariage reste la possession d’un bien immobilier. Une étude de l’Université de Pékin révèle que 80 % des femmes chinoises considèrent la propriété comme un critère indispensable chez un partenaire. À Shanghai, où le prix moyen du mètre carré dépasse 13 000 €, cette condition devient un obstacle pour de nombreux célibataires issus des classes moyennes.

Dans ce contexte, certains hommes issus de familles rurales ou aux revenus modestes se trouvent exclus du marché matrimonial. Le marché des mariages à People’s Square reflète cette inégalité, où les parents rivalisent pour promouvoir leurs fils possédant un appartement, tandis que d’autres peinent à attirer l’attention.

Face à ces défis, une partie des jeunes générations chinoises rejette ces normes rigides. Les applications de rencontres comme Tantan et Momo connaissent un essor fulgurant, offrant une alternative aux mariages arrangés. Toutefois, la transition vers un modèle de rencontre plus occidental reste lente, freinée par le poids des traditions et la pression familiale persistante.

Un marché en déclin face aux évolutions de la société

Alors que le marché matrimonial de People’s Square continue d’attirer les générations plus âgées, un autre phénomène bouleverse la manière dont les jeunes Chinois se rencontrent : l’essor des applications de rencontres.

En 2023, plus de 622 millions d’utilisateurs en Chine utilisaient des plateformes de rencontres en ligne, un chiffre en forte hausse par rapport aux années précédentes. Parmi les plus populaires, Tantan (souvent comparé à Tinder), Momo et Baihe dominent le marché. Contrairement au marché matrimonial, où les parents négocient des alliances selon des critères rigides, ces applications permettent aux jeunes célibataires de choisir eux-mêmes leur partenaire.

Le succès des rencontres en ligne repose sur plusieurs facteurs :

Une plus grande liberté de choix : Les jeunes peuvent filtrer selon leurs propres critères et éviter les pressions parentales.

Un moyen plus rapide et efficace : À l’ère du digital, la plupart des jeunes urbains préfèrent des échanges instantanés plutôt que les démarches traditionnelles du marché matrimonial.

Un reflet des nouvelles attentes des jeunes générations : Les valeurs de compatibilité émotionnelle et de lifestyle prennent progressivement le pas sur la stabilité financière et la pression familiale.

Cependant, les applications ne remplacent pas totalement les rencontres traditionnelles.

Beaucoup de jeunes utilisateurs déclarent être sur ces plateformes plus par curiosité que dans l’espoir de se marier rapidement.

Le déclin du mariage en Chine ne se limite pas aux seules préférences individuelles.

Plusieurs facteurs économiques et sociétaux expliquent pourquoi de plus en plus de jeunes repoussent, voire rejettent, cette institution.

Se marier en Chine, et en particulier dans des villes comme Shanghai, représente un investissement considérable. En 2023, le prix moyen d’un mariage en Chine atteignait environ 210 000 RMB (≈ 27 000 €), une somme exorbitante pour de nombreux jeunes couples. À cela s’ajoute l’explosion du prix de l’immobilier : à Shanghai, le prix moyen du mètre carré dépasse 13 000 €, rendant l’achat d’un logement quasi inaccessible sans le soutien financier des parents.

Les jeunes générations, en particulier les femmes diplômées, privilégient de plus en plus leur carrière. Selon une enquête de 2021 menée par iResearch China, 67 % des femmes chinoises estiment que leur développement personnel et professionnel passe avant le mariage.

Les valeurs familiales restent ancrées, mais leur influence diminue. Un sondage de 2022 mené par le China Youth Daily indique que 40 % des jeunes Chinois considèrent que le mariage n’est pas une nécessité pour être heureux.

Face à ces évolutions, le marché matrimonial de People’s Square est-il voué à disparaître ?

Les observateurs notent que le nombre de parents présents au marché diminue progressivement. Si les chiffres précis varient selon les sources, les sociologues estiment que la fréquentation a chuté de 20 à 30 % au cours des dix dernières années.

Certaines familles ont compris que la méthode du marché ne fonctionne plus aussi bien qu’auparavant. Désormais, de nombreux parents utilisent des groupes WeChat dédiés aux rencontres arrangées ou passent par des agences matrimoniales professionnelles. Ces agences, qui facturent leurs services plusieurs milliers de yuans, garantissent un filtrage plus précis des candidats et proposent des mises en relation basées sur des algorithmes plus sophistiqués.

Si le marché des mariages perd de son influence, il continue de jouer un rôle important pour une partie de la population chinoise. Les générations plus âgées, fortement attachées aux valeurs familiales, continuent d’y voir une solution viable pour marier leurs enfants.

Tant que ces générations conserveront un rôle prépondérant dans la vie de leurs enfants, People’s Square restera un point de rencontre pour les familles soucieuses de préserver un modèle révolu. Mais dans dix ou vingt ans, existera-t-il encore sous sa forme actuelle, ou ne sera-t-il plus qu’un vestige pittoresque, témoin d’une époque révolue ?

L’avenir du marché des mariages à Shanghai ne dépend pas seulement des traditions, mais surtout du choix des jeunes générations chinoises : suivre la voie tracée par leurs parents ou s’en affranchir définitivement.